-

![]() Windows向けデータ復旧

Windows向けデータ復旧

- Data Recovery Wizard Free購入ダウンロード

- Data Recovery Wizard Pro 購入ダウンロード

- Data Recovery Wizard WinPE購入ダウンロード

- Partition Recovery購入ダウンロード

- Email Recovery Wizard購入ダウンロード

- おまかせデータ復旧サービス

概要:

誤ってSSDをフォーマットしたり、削除したり、またはウイルス、論理障害により、データを失ってしまうことに遭遇したことありますか?この記事では、ファイル復元ソフトウェアを使用して3ステップでSSDのデータを回復できる2つの効果的な方法を案内します。

SSD(Solid State Drive)はHDD(Hard Disk Drive)に比べて高速で静音性にも優れており、今やノートPCからゲーミングPCまで幅広く使用されています。しかし、突然「SSDが認識されない」「データが消えた」といったトラブルに見舞われることもあります。この記事では、SSDが認識されなくなる原因や、自力で復旧できるかどうかの判断ポイント、そして対処法を専門的かつ実践的に解説します。

ここでは、SSDが突然認識しない、あるいは中のデータが消えているように見える代表的な原因を3つに分けて紹介します。自分の状況がどれに当てはまるかを把握することで、正しい対応の第一歩につながります。

論理障害(ソフトウェア由来)

論理障害というのは、SSDそのもののハードウェアには問題がないのに、データの構造や管理情報が壊れてしまったせいで、中にあるファイルにアクセスできなくなる状態のことです。簡単に言うと、「中身はあるけど開けられない引き出し」みたいなイメージです。よくあるケースとしては:

Windowsの場合、「このドライブはフォーマットされていません」と表示されることがありますが、この時点で中のデータが消えたわけではありません。慌ててフォーマットを実行してしまうと、本当にデータが消えてしまうので要注意です。ちなみに、論理障害は復旧ソフトなどで自力対応できる可能性が比較的高い分野でもあります。ただし、TRIM機能(後述)によって削除直後にデータが完全消去されているケースもあるので、リスクはゼロではありません。

物理障害(ハードウェアの異常や劣化)

物理障害は名前の通り、SSDの中のパーツ自体に問題が起きた状態です。特に多いのが、以下のような原因です:

このタイプの障害では、そもそもSSDがPCに認識されなかったり、電源を入れたときにLEDが光らなかったりします。外付けタイプのSSDであれば、LEDが消灯したままになっていたり、本体が異常に熱くなっていたり、なかには焦げたようなにおいがすることも。また、BIOS(もしくはUEFI)でSSDがまったく表示されない場合、物理障害の可能性が高くなります。自分でどうこうできる段階ではないので、こうした症状が出たら電源を切って、それ以上の通電は避けましょう。

ファームウェア障害(SSDの「頭脳」の不具合)

SSDには、内蔵の「ファームウェア」と呼ばれる制御プログラムが入っています。これは、SSDの読み書きやエラー処理などを司るいわば「司令塔」のようなもの。このファームウェアにバグがあったり、アップデート時に失敗したりすると、SSDの動作自体が不安定になることがあります。たとえば:

こういった症状が出ている場合は、SSDのモデル名で検索して、メーカーからファームウェアの更新情報が出ていないかを確認してみましょう。過去にも、特定のSSDで大規模なファームウェア不具合が発生し、国内外で無償交換対応が行われた例があります。

なお、ファームウェアの更新作業にはリスクも伴うため、よく調べた上で慎重に行う必要があります。

SSDが突然認識されなくなったとき、「えっ?」と固まってしまう気持ち、よくわかります。大事な写真や仕事のデータが入っていたら、なおさら焦るでしょう。ただ、いきなり高額な復旧サービスに依頼する前に、まずは「どんな原因か、どこまで自分で確認できるか」を把握しておくのが大切です。

以下では、専門知識がなくても試せる初期診断と、簡単な対処方法を順を追ってご紹介します。

まずは、物理的な接続から確認しましょう。特にデスクトップPCの場合、SATAケーブルや電源ケーブルがしっかり挿さっていないことがよくあります。移動させた直後や、掃除後に起こるケースもあります。ノートPCでも、M.2 SSDが緩んでいたり、外付けSSDであればUSBケーブルの断線やポートの不調が原因になっていることも。USBハブ経由で接続している場合は、可能であればPC本体に直接挿してみてください。ちょっとしたチェックだけで解決できるケースもあるので、まずは落ち着いて配線や接続状況を見直しましょう。

ケーブルに問題がなさそうなら、次にBIOS(最近のPCではUEFI)でSSDが認識されているか確認します。これは、PCの電源を入れてすぐにDeleteキーやF2キー(機種によって異なります)を押すとBIOS設定画面に入れます。

ストレージ一覧にSSDが表示されていれば、少なくとも「物理的には生きている」状態。つまり、ハード的な故障ではなく、ファイルシステムの破損など論理的な障害の可能性が出てきます。逆に、BIOS上でも認識されていない場合、コントローラーの故障や電源供給不良など、より重度の物理障害が疑われます。

「見えているか」「見えていないか」は、まず原因を切り分ける上でかなり重要なポイントです。

Windowsを起動できる状態であれば、OSレベルでSSDがどう認識されているかもチェックできます。このとき役立つのが、「ディスクの管理」と「デバイスマネージャー」の2つのツールです。

スタートメニュー > 「ディスクの管理」→ 未割り当ての領域として表示されていないか確認

スタートボタン右クリック > 「デバイスマネージャー」→ 「ディスクドライブ」項目にSSDが出ているかどうか

SSDが「不明なデバイス」や「未初期化」として出ている場合、ファイルシステムのエラーやMBR(マスターブートレコード)の破損が疑われます。この場合、データ自体は残っていても、読み込み方がわからなくなっているだけ、ということもあります。フォーマットの案内が出てきても、絶対にそのまま実行しないでください。上書きされてしまうと、復旧の可能性が一気に下がります。

前述のように、SSDからのデータ復元はHDDに比べて成功率がやや低い傾向にありますが、削除されたデータや破損したSSDのデータも、ドライブが上書きされていなければ復元できる可能性があります。論理的な障害であれば、EaseUS Data Recovery Wizard や TestDisk など、無料のデータ復旧ソフトを使って自分で復元できる場合もあります。

ただし、SSDにはHDDとは異なる特性があって、注意すべき点があります。それが「TRIM(トリム)コマンド」という仕組みです。これは、データを削除したときに、SSDが自動的にその領域を初期化してしまう機能なのですが、これが有効になっていると、復旧ソフトでも読み取れない場合がほとんどです。

つまり、論理的に削除されたデータが復元できるかどうかは、「TRIMが効いていたか」「削除後にどれだけ時間が経っていたか」に左右されます。復旧ソフトを使うときは、絶対にSSDに新たなデータを書き込まないこと。USBメモリなどにソフトを入れて、そこから起動するのが安全です。

⭐SSDのTrimを無効にする方法

注意:データを成功に復旧後、TRIMを有効にするには、fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0と入力する必要があります。そうしないと、SSDのスピードが低下になる可能性があります。

それでは、実際にEaseUS Data Recovery Wizard を使ってSSDから消えたデータを復元する手順を見ていきましょう。

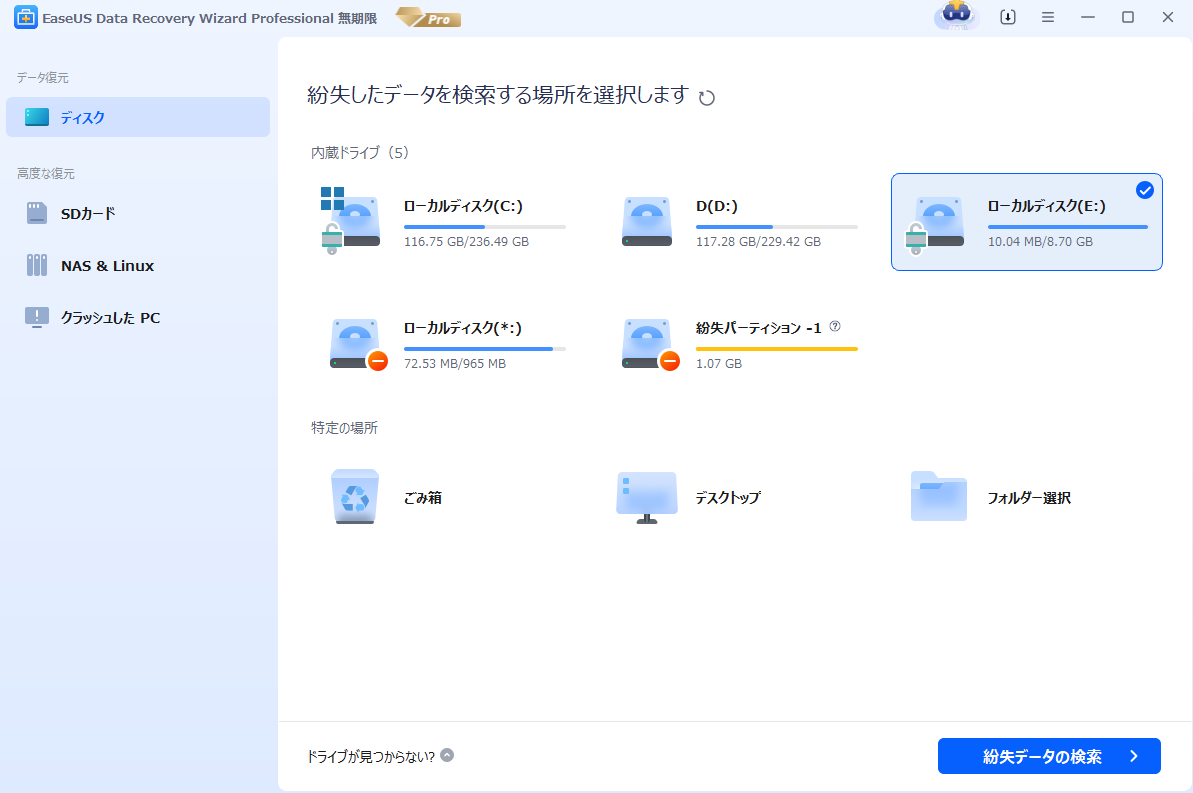

ステップ1.場所の選択

ソフトを実行してください。最初画面で復元したいHDD/SSDドライブ(例えE:)を選択して「紛失データの検索」をクリックしてください。そうすると選んだディスクのスキャンを始めます。

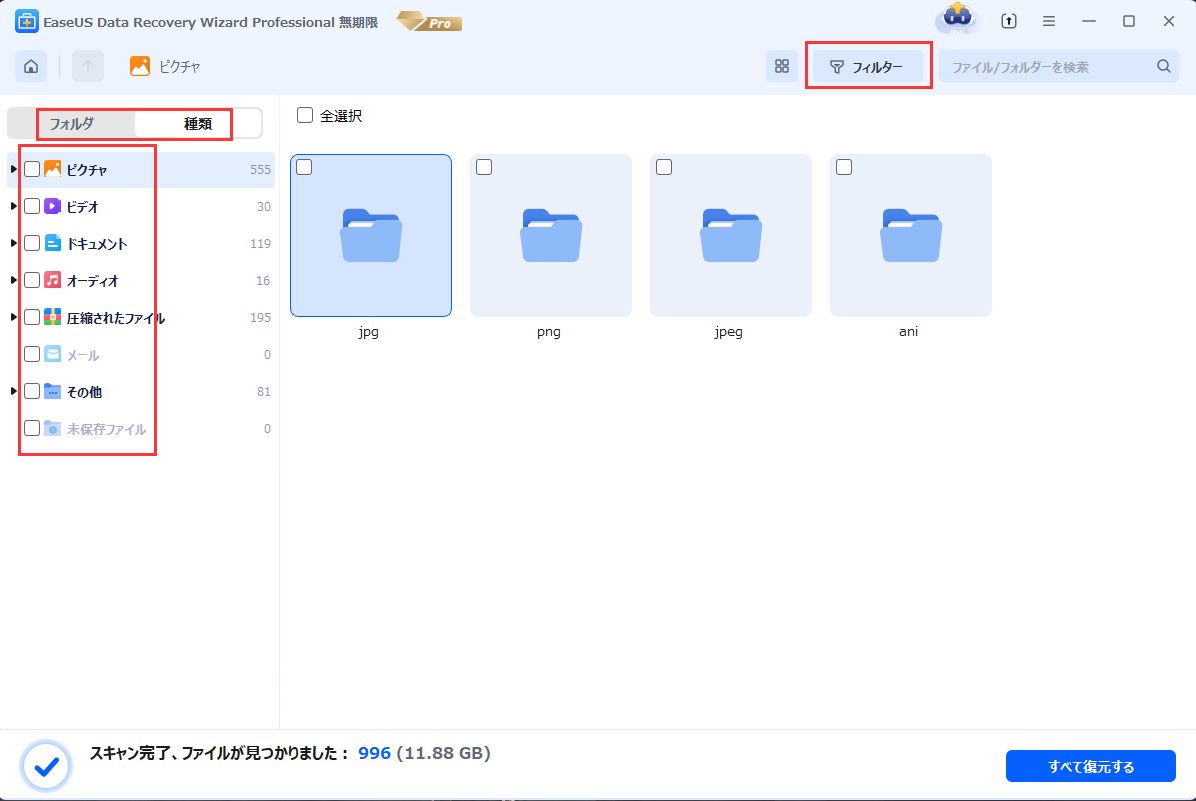

ステップ2.スキャンとファイルの選択

スキャンが終わったら、画面の上部メニューで「フォルダ」あるいは「種類」をクリックしてください。そして、展開されたリストでファイルのフォルダまたは種類を選択してください。(復元したいファイルを素早く指定し、プレビューすることができます。)

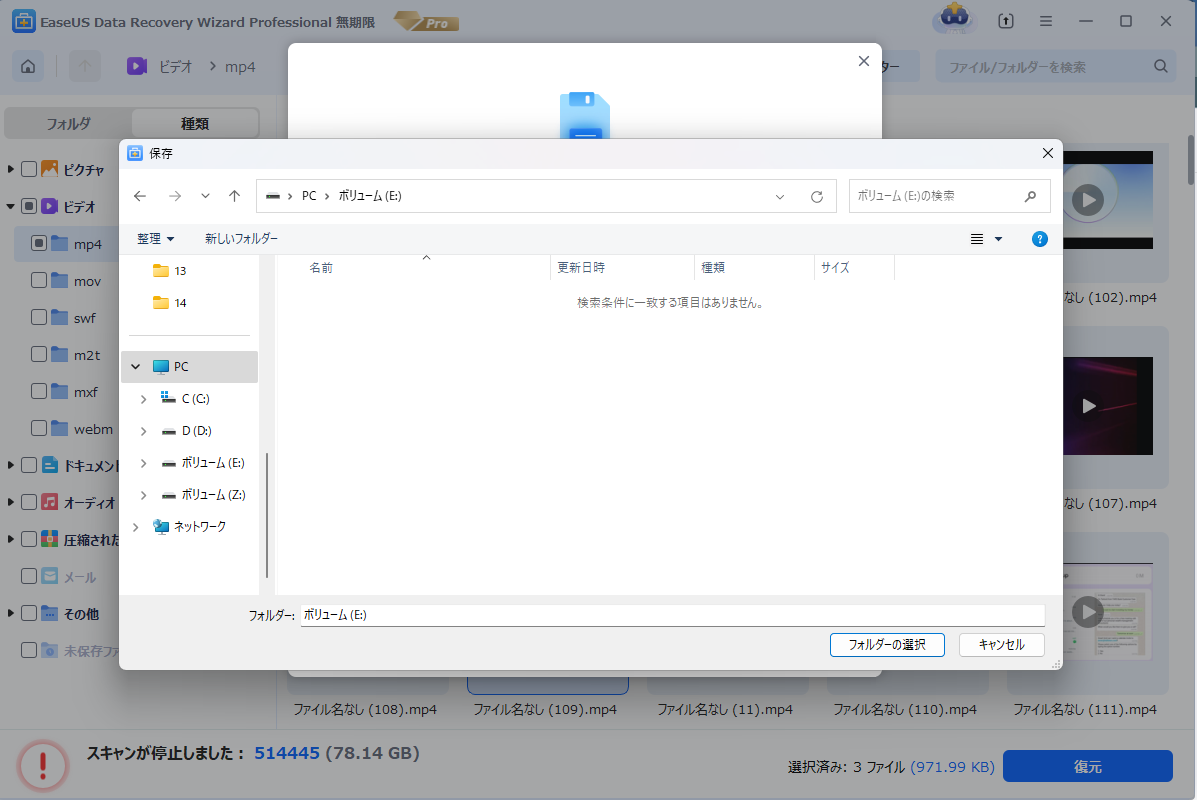

ステップ3.復旧場所を選んでリカバリー

復元したいファイルを選択してから「復元」をクリックしてください。選択されたファイルの保存場所を指定して復元を終わえます。(ファイルの上書きを避けるため、復元されたファイルを元場所と異なるディスクで保存しなければなりませんので注意してください。)

以下のような症状がある場合、自力での復旧はほぼ不可能です。無理に電源を入れ続けると、さらなる破損を招きます。

この場合は、専門業者に依頼することを強く推奨します。

EaseUSのデータ復旧専門家にご相談ください。無料診断の後、以下のサービスを提供することができます:

SSDは、HDDと比べてスピードも速くて静か。電力消費も少ないし、衝撃にも強い。とても便利なストレージですが、使い方次第では寿命を縮めたり、突然のトラブルでデータが消えてしまうこともあります。ここでは、「なるべく長く、できるだけ安全にSSDを使い続けるための基本的なポイント」を、実用的な視点から紹介していきます。特別なスキルがなくても今日から始められることばかりなので、ぜひチェックしてみてください。

大前提として、どんなに高性能なSSDを使っていても、「絶対に壊れないストレージ」は存在しません。だからこそ、万が一に備えてバックアップを取っておくことが最も確実なリスク対策になります。Windowsユーザーであれば「ファイル履歴」、Macを使っているなら「Time Machine」など、OS標準のバックアップ機能を活用するのが手軽です。それに加えて、外付けHDDに定期的にコピーを取ったり、EaseUS Todo Backupなどのバックアップソフトや、Google Driveなどのクラウドストレージと併用するのも安心です。

特に仕事のデータや家族の写真、卒業論文など「二度と取り戻せないもの」は、必ず「複数箇所に保管」が基本。1ヶ所にしか保存していないデータは、消えたらそれで終わりです。ヒューマンエラー(操作ミス)やマルウェア感染といった理由でファイルが消えることもあるので、自動バックアップの設定をしておくと、いざというときに助けられます。

意外と知られていないのですが、SSDには「書き込み寿命」と呼ばれる使用期限のようなものがあります。これは「どれくらいの量のデータを書き込んだか」によって決まり、その目安として「TBW(Total Bytes Written)」という数値が使われます。簡単に言えば、「SSDが何テラバイト分のデータまで書き込めるか」という指標です。

たとえば家庭用の一般的なSSDなら、TBWはおおよそ150TB~600TB程度。普通の使い方なら10年近く保つこともありますが、監視カメラやデータロギングなど、毎日大量の書き込みが発生する用途では、数年で寿命を迎えることもあります。また、SSDを長持ちさせるためには、以下のような使い方はできるだけ避けましょう。

SSDは「読み込み」には強いですが、「書き込み」には限界があるという点を理解しておくと、寿命を延ばすための工夫がしやすくなります。日々のちょっとした意識と工夫次第で、SSDの寿命は大きく変わりますし、トラブル時のダメージも最小限に抑えられます。「バックアップ」と「状態チェック」、この2つを習慣にしておくだけでも、いざというときの安心感はまるで違います。

SSDは高速で便利なストレージですが、ある日突然「認識されない」「データが消えた」といったトラブルが起きることがあります。この記事では、論理障害・物理障害・ファームウェア障害という3つの主な原因を詳しく解説し、自力でできる初期診断や対処法を紹介しています。また、TRIM機能の影響や復旧ソフトの使い方、SSD寿命の可視化といった実践的な情報も網羅。さらに、バックアップの重要性や長く安全に使うための運用ポイントも解説しています。万が一に備え、正しい知識を身につけておきましょう。

1.永久に削除されたファイルは復元できますか?

以下のような場合、SSDやHDD上のファイルは「完全に削除された」とされます:

このようにファイルが完全に削除されたときは、すぐに使用をやめて新しいデータの書き込みを防ぎましょう。上書きが行われると復元が難しくなるためです。データを復元するには、「EaseUS Data Recovery Wizard」のような専門的なデータ復旧ソフトを使って、SSDやHDDをスキャンし、削除されたファイルを復元するのが効果的です。

2.ハードディスクから削除されたファイルを復元する方法は?

「EaseUS Data Recovery Wizard Free」を使えば、ハードディスクから削除されたファイルを簡単に復元できます。

ファイルが永久に削除されたら、新しいデータを書き込んで失われたファイルを上書きしないように、ディスクの使用を直ちに中止してください。EaseUS Data Recovery Wizardのような専門的なデータ復元ソフトウェアを使用してSSDまたはHDDをスキャンし、永久に削除されたファイルを復元します。

誤って消去してしまったファイルをはじめ、様々な問題や状況でもデータを簡単に復元することができます。強力な復元エンジンで高い復元率を実現、他のソフトでは復元できないファイルも復元可能です。

もっと見るEaseus Data Recovery Wizard Freeの機能は強い。無料版が2GBの復元容量制限があるが、ほとんどのユーザーはほんの一部特定なデータ(間違って削除したフォルダとか)のみを復元したいので十分!

もっと見る...このように、フリーソフトながら、高機能かつ確実なファイル・フォルダ復活ツールとして、EASEUS Data Recovery Wizardの利用価値が高い。

もっと見る