-

![]() Windows向けデータ復旧

Windows向けデータ復旧

- Data Recovery Wizard Free購入ダウンロード

- Data Recovery Wizard Pro 購入ダウンロード

- Data Recovery Wizard WinPE購入ダウンロード

- Partition Recovery購入ダウンロード

- Email Recovery Wizard購入ダウンロード

- おまかせデータ復旧サービス

概要:

長期保存に向いているのはHDDか、それともSSDか?Redditの投稿、専門家のデータ、実際のテスト結果をもとに、その答えを探ります。データ保持期間、信頼性、コールドストレージの使い方など、あなたの大切なファイルを何年も安全に保つためのヒントを詳しく解説。あなたのアーカイブニーズに最適なストレージソリューションを見つけましょう。

長期保存用のストレージを選ぶとき、単に速度やコストだけで判断するのは不十分です。家族写真のバックアップ、仕事のアーカイブ、大切なデータセットなどを保存する場合、本当に重要なのは「何年も放置していても、どちらがより確実にデータを保持できるのか?」という点です。つまり、「長期保存にはSSDとHDDのどちらが適しているのか?」という疑問に行き着きます。

この記事では、HDDとSSDの仕組みをわかりやすく解説するとともに、Redditのユーザーによる実体験や専門家のデータをもとに、信頼性の高いアーカイブ用ストレージを構築するための実践的なアドバイスをご紹介します。

それでは、さっそく見ていきましょう。

「いいね」の多いコメント:HDDのコールドストレージとしての信頼性について

「長期アーカイブにはHDDを選ぶべきだと思います。SSDはアーカイブ用途にはあまり向いていません。なぜなら、SSDはデータをセル内の電気的な電荷として保存していて、電源を切った状態で長期間放置すると、その電荷が失われてしまう可能性があるからです…。実際、メーカーも『SSDをオフラインにした場合、データ保持期間は1年』としか保証していません。それに対して、HDDのデータはより長く安定して保持されます。」

専門家の見解:長期保存にはHDDを推奨

「HDDです。本当に、常にHDD一択と言ってもいいでしょう。

あなたが考えている『信頼性』は、通電して稼働している『ホットシステム』での話です。しかし正直なところ、SSDがHDDより長く持つかどうかについて、独立した十分な情報はまだありません。とはいえ、今の価格帯を考えれば、大きな差ではないかもしれません。

すでに述べたとおり、HDDとSSDは根本的に技術が違います。SSDは電気的な電荷でデータを保存していますが、それは運が良くても数年で消えてしまう可能性があります。早ければ1年ほどで消失することもあります。一方、HDDは磁気を使って保存しており、磁気は自然に失われにくいことで知られています。さらに、適切な保存方法(ファラデーケージ+絶縁材入りのフォーム)を使えば、データ損失だけでなく物理的な衝撃への耐性も高まります。

もし『ホットシステム』で使い続けるのであれば、SSDの方が長持ちする場合があるかもしれませんが、最終的な保存(EOL=寿命終了)にはSSDは向いていません。スピードを重視する用途に限って使うべきです。実際の長期保存には、やはりHDDを使うべきだと思います。

加えて、光学メディア(DVDやBDなど)は、特に非常に重要なデータ(家族写真、個人的な法的書類、バックアップを読むための重要なプログラムなど)を保存するには、コストはかかりますが価値はあると思います。数枚のディスクに収まる場合なら、なおさらです。

各バックアップの安全性をさらに高めるために、par2ファイルやDVDisasterといったエラーチェックツールも併用することをおすすめします。」

実際のHDD・SSDテストと使用体験

HDDのコールドストレージについて:複数のユーザーが、7〜10年間棚に保管していたHDDでもデータを問題なく読み取れたと報告しています。一部のHDDでは、読み取り時に多少時間がかかる(機械的に目を覚ます)ケースもありましたが、大きな問題はなかったようです。

SSDの長期保存について:正直なところ、SSDは歴史が浅いため、「どのくらいの期間データが保持されるのか」を明確に判断するには時期尚早です。今ある情報の多くは、実際の経験に基づいたものというより推定に近いでしょう。一般向けのSSDが本格的に普及し始めたのは2015年頃なので、早くから持っていても現在で約7年程度の使用歴となります。一方、約20年前のHDDが今も現役で使えているという例もあります。

オフラインで5年以上保管されたSSDの状況:5年以上電源を切ったまま保存していたSSDのほとんどは問題なく動作しましたが、1台だけパフォーマンスの低下が見られました。ただし、「リフレッシュ(データの再書き込み)」を行ったところ、性能は元通りになりました。

別のユーザーのテスト結果:数台のSSDを、5年以上保管された状態からテストしました。唯一問題があったのは「840 EVO」というモデルで、スピードが落ちていたものの、リフレッシュ後に通常の速度に戻りました。

メーカー資料:Micron製 NAND SSD データシートより

データ保持とは、SSDの記録媒体(NANDフラッシュ)が、電源が切れた状態でも書き込まれたデータを保持できる能力を指します。データ保持に影響を与える主な要因は、使用頻度(NANDフラッシュに対する書き込み・消去の回数)と温度の2つです。

※補足:このデータシートに記載されているデータ保持期間は、すべてSSDの電源がオフの状態における値です。電源が入っている(通電している)状態では、これらの保持期間を超えてデータが保持されることが期待されます。

Micron製SSDでは、電源が切れている状態であっても、最大40℃の環境下で1年間のデータ保持が確認されています。

📚まとめ

全体として、ほとんどのコミュニティユーザーは、長期のオフライン保存(コールドストレージ)にはHDDを推奨しています。その理由は、HDDが安定した磁気記録方式を採用しており、電荷によってデータを保持するSSDのようなデータ消失リスクがないためです。

一方で、一部のユーザーは「SSDのセルは時間とともに電荷が抜ける可能性があり、とくに高温や長期間の使用後にリスクが高まる」と警鐘を鳴らしています。しかし、最近のSSDにはコントローラーによる自動リフレッシュ機能が搭載されており、このリスクをある程度軽減できると指摘する声もあります。

実際のテストでは、多くのSSDが数年間にわたり問題なくデータを保持できていたという結果も出ています。ただし、性能の劣化(読み込み速度の低下など)がみられるケースもあります。

信頼性の順位としては、一般的にHDDが最も評価が高く、その次にSSD、そしてUSBメモリなどは最後の手段として位置づけられることが多いようです。

Redditコミュニティで紹介されたさまざまな意見を見て、「自分の場合はどちらのストレージが適しているのだろう?」と気になっている方も多いかと思います。

このセクションでは、HDDとSSDの技術的な違いや、価格、容量、信頼性、性能、寿命といった要素を総合的に比較していきます。これを読めば、HDDとSSDのそれぞれの特長と、どちらが自分にとってより適しているのかが明確になるはずです。

HDD(ハードディスクドライブ)は、磁気ディスク(プラッター)と可動式の読み書きヘッドによってデータの保存とアクセスを行う仕組みです。この方式は何十年も使われてきた実績ある技術です。一方、SSDはNAND型フラッシュメモリを使用しており、データを電気的な電荷として記録します。可動部品がないのが特徴です。

| HDD |

|

|

SSD |

|

Backblazeによると、HDDの価格は将来的に「1TBあたり約10ドル」まで下がると予測されています。一方でSSDは依然として高価格帯にあり、Liquid Webの調査では「SSDは1TBあたり約70ドル」、HDDは「約30ドル」と報告されています。

アクティブなシステム(日常的に使用する環境)では、SSDは明確なスピード面での優位性があります。起動の速さ、低いレイテンシー(遅延)、優れた操作レスポンスなどがその特徴です。しかし、コールドアーカイブ(電源を切って長期間保管するストレージ)においては、パフォーマンスよりも長期的な安定性のほうが重要です。速度面ではSSDが勝りますが、数年にわたるオフライン保存の信頼性という点では、HDDの方が安定性が高く、より適していると言えるでしょう。

TwitterやLineでこの記事を共有して、長期保存に適したストレージ選びで悩む人の役に立ててください。

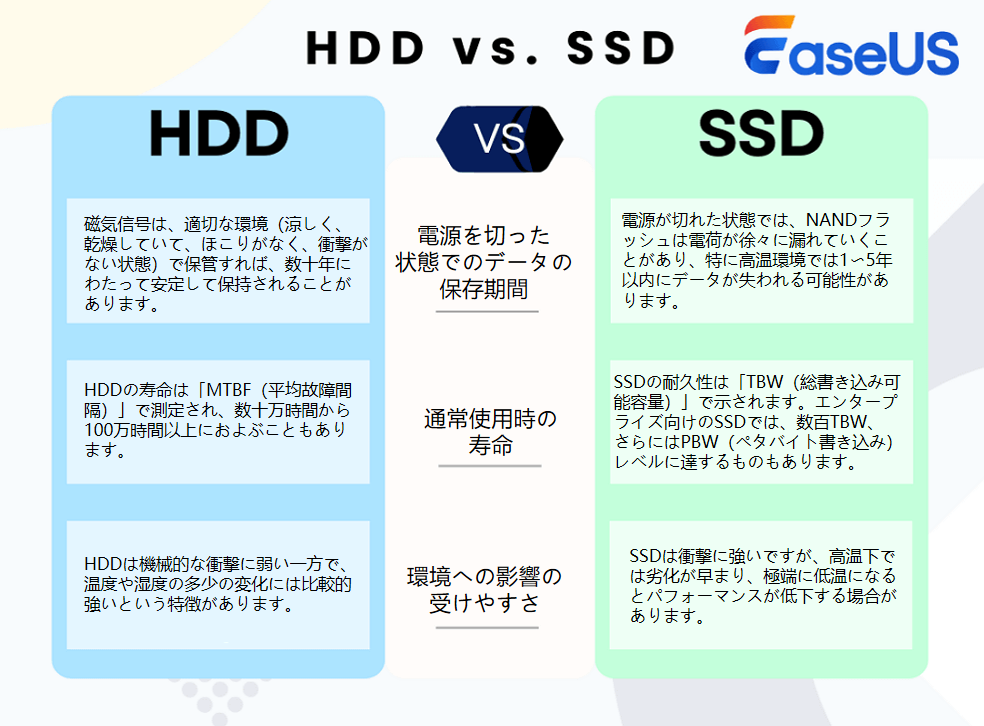

HDDとSSDのどちらを長期保存用に選ぶかを考える際、重要なのは単なる速度や価格ではありません。本当に重視すべきなのは、「年月が経っても、どれだけ確実にデータを保持できるか」という点です。たとえば、コールドストレージ(電源を切っての保管)におけるデータ保持力、日常的な使用における寿命、温度や湿度といった環境ストレスへの耐性など、さまざまな要素が信頼性に大きな影響を与えます。これらの重要なポイントを理解することで、自分にとって最適なストレージを正しく選ぶことができ、将来アーカイブを開くときに「データが消えていた」といった思わぬトラブルを防ぐことができます。

両方のストレージを保護する対策としては、帯電防止フォーム、湿度の管理、さらに専門的な環境ではファラデーケージの使用などが挙げられます。

大切なデータを長期間安全に保管するためには、以下のような実用的な対策がおすすめです:

✅ 使用頻度が少なく、大容量のデータはHDDに保存し、アーカイブ用のメイン媒体として活用する。

✅ よく使うデータや高いパフォーマンスが求められるファイルはSSDに保存する。

✅ 非常に重要なデータは、M-DISCなどの光学ディスクで保管する。

✅ ファイルの破損チェックには「par2」、光学メディアの復元には「DVDisaster」などのツールを活用する。

✅ 定期的にバックアップ用のハードディスクを検証し、保存データが正常に保たれているか確認する。

長期保存を考えるなら、複数のメディアと対策を組み合わせることが、信頼性を高めるポイントです。

どんなに信頼性の高いストレージでも、取り扱いや保管方法を誤れば、早期に故障してしまうことがあります。大切なデータを本当に長期的に守りたいなら、「HDDかSSDかを選ぶ」だけでなく、実績のある管理・保管・バックアップの習慣を取り入れることが大切です。

温度や湿度といった環境条件の管理から、冗長化(バックアップの多重化)戦略の導入まで、こうしたベストプラクティスを実践することで、ストレージ機器の寿命を伸ばし、データを何年先までも安全で確実に保管することが可能になります。

✅ 数年間のオフラインでの長期保存(コールドストレージ)が目的であれば、HDD(もしくはさらに信頼性の高い磁気テープ)が安全な選択です。

✅ 高速なアクセスや耐衝撃性が求められ、定期的に通電できる環境であれば、SSDも十分に選択肢になります。

最も賢明な方法は?ひとつのメディアだけに頼らないことです。複数のデバイスを組み合わせ、定期的にバックアップを更新しましょう。ストレージは買い替えがききますが、大切なデータは取り返しがつかないものです。

1.HDDは100年間もつの?

理想的な保存環境であっても、HDDが100年間もつ可能性は低いと考えられます。磁気ディスク自体は、涼しく乾燥した状態で未使用のまま保管すれば数十年データを保持できることがありますが、内部の機械部品や潤滑剤などは経年劣化してしまいます。

そのため、専門家の多くは「100年使い続けることを期待する」のではなく、データを安全に長期保存するために、3〜5年ごとにデータを新しいメディアへ移行することを推奨しています。

2.SSDは長期保存にどのくらいもつの?

電源を切った状態で長期保存する場合、市販の一般的なSSDは、保存環境やNANDフラッシュの品質によって異なりますが、通常1〜5年程度データを保持できます。特に高温環境では電荷の漏れが早まり、データ保持期間が短くなる傾向があります。

3.長期保管に最適なストレージは?

長期保存用途として推奨されるのは、企業向けの高耐久HDDや、アーカイブ用に設計された光学ディスク(例:M-DISC)です。HDDは容量が大きくコスト効率に優れており、M-DISCは適切な保管環境下であれば数十年データを保持できると言われています。多くの専門家は、HDDを大容量データの保管に使い、M-DISCなどの光学メディアを家族写真や重要な書類といった「失いたくない重要データ」に使うといった、ハイブリッドな活用法をすすめています。

4.SSDのデータは定期的にリフレッシュすべきですか?

はい。SSDを長期保存用として使う場合、定期的なデータの再書き込)が重要です。NAND型フラッシュメモリは、特に電源が入っていない状態では時間とともに内部の電荷が失われ、データが消失する可能性があります。

おおよそ6〜12か月ごとにSSDに通電してデータを書き直すことで、ビットエラーやデータの消失リスクを抑え、保存状態を良好に保つことができます。

5.新しいストレージへのデータ移行はどのくらいの頻度で行うべき?

長期的な信頼性を確保するには、HDDであれSSDであれ、3〜5年ごとに新しいドライブへデータを移行することが推奨されます。これにより、機械的な摩耗、電子部品の故障、メディア自体の劣化などによる予期せぬデータ損失を防ぐことができます。

6.SSDは高温だと早く故障するのですか?

はい。高温環境では、SSDのNANDセル内の電荷漏れが早まり、データ保持時間が短くなります。また、高温はSSD内部のコンポーネントにもダメージを与えやすく、ビットエラーの発生、寿命の低下、早期故障につながる可能性があります。

SSDをできるだけ冷却し、適切な温度で保管・使用することで、長期的な安定性と寿命を大幅に向上させることができます。