-

![]() Windows向けデータ復旧

Windows向けデータ復旧

- Data Recovery Wizard Free購入ダウンロード

- Data Recovery Wizard Pro 購入ダウンロード

- Data Recovery Wizard WinPE購入ダウンロード

- Partition Recovery購入ダウンロード

- Email Recovery Wizard購入ダウンロード

- おまかせデータ復旧サービス

このレポートでは、2025年第1四半期に収集されたデータに基づき、Windowsユーザーがシステムドライブ(Cドライブを含む)をどのように管理・使用しているかを分析しています。データはEaseUSによって収集され、現実的な使用パターンを反映しています。最初のデータセットは884,305台のディスクから構成されており、その中から最新の内蔵型システムディスク117,198台を抽出して分析に使用しました。

このレポートは、一般ユーザーが世界中のWindowsユーザーの使用傾向を理解するのに役立つだけでなく、ソフトウェア開発者、ハードウェアメーカー、IT担当者にとっても、システムドライブの使用状況やディスクの種類、パーティションテーブルの形式、システムパーティションの数、Cドライブの容量やファイルシステム、BitLockerの利用状況、Cドライブサイズの傾向など、貴重な参考情報を提供します。

レポート全文のダウンロードをご希望の方は、こちらのリンクをクリックしてください:

Windowsシステムドライブ使用状況レポート|2025年 第1四半期

Windowsシステムドライブの利用状況レポート|2025年 第1四半期

| 総ディスク数:884,305台 |  |

| システムドライブのサンプル数:117,198台 | |

|

1.データサンプルの概要

1.1 データの出典

このレポートは、EaseUSが2025年3月に収集したWindowsのシステムディスクに関するデータをもとに作成されています。

初期サンプル数:884,305台のシステムディスク

最終的に分析に使用されたサンプル数:117,198台

フィルタリング条件:

- 新型のディスクモデル

- 内蔵システムドライブのみ対象

プライバシー保護に関する声明:

EaseUSは、ユーザーのプライバシー保護とデータの安全性を最優先に考えています。データ収集と分析の過程では、厳格な匿名化プロトコルに従って処理を行いました。

- 収集されるデータはすべて匿名であり、システム利用状況の分析に必要なディスク関連の情報のみに限定されています。

- いかなる段階においても、個人情報やユーザーを特定できる情報は収集していません。

- 分析前には、ディスクIDやパーティション名などの機密性のある情報をすべて標準化・匿名化し、プライバシーリスクを完全に排除しました。

1.2 データのフィルタリング

最新ディスクを選定するための基準:

使用傾向を正確に分析するために、各ディスクの通電時間をもとにデータをフィルタリングしました。選定対象となる範囲は以下のとおりです。

| フィルタリング条件 | 値の範囲 |

|---|---|

| 通電時間(POH) | 360時間以上 かつ 5,000時間以下 |

フィルタリングの理由:

1.通電時間が短すぎるディスク(POHが360時間未満)は、使用期間が短く典型的な利用傾向を反映していない可能性があるため除外しました。

2.通電時間が長すぎるディスク(POHが5,000時間超)は、古い使用パターンによって現在のユーザー傾向とかけ離れている可能性があるため除外しました。

3.外付けディスクの除外理由:

- 標準化されていない:USB接続のハードドライブや外付けケースなどは、ハードウェアや接続規格にばらつきがあり、正確なデータ取得に影響を与える可能性があります。

- 関連性が低い:外付けディスクがシステムドライブとして使用されることはまれであり、この調査において統計的な意味合いが小さいため除外しました。

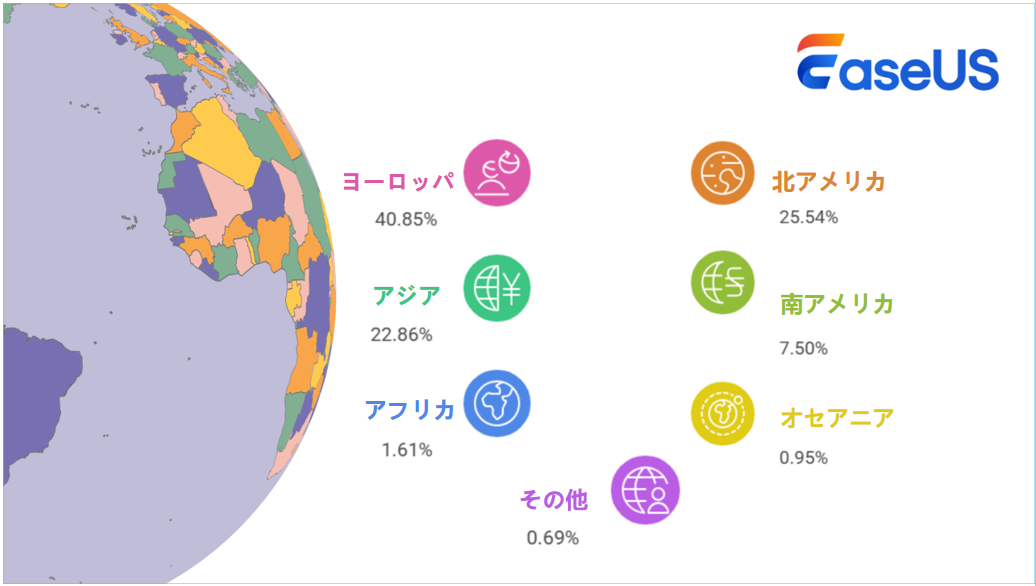

1.3 ユーザーの地域分布

本レポートで使用されたディスクデータは、EaseUSによって世界中のWindowsユーザーから収集されたものです。調査によると、世界で最もWindowsユーザー数が多い上位3地域は、ヨーロッパ、アメリカ(北アメリカおよび南アメリカ)、アジアとなっています。

以下は、地域別に見た世界中のユーザーの割合です:

| 地域 | ユーザー割合 |

|---|---|

| ヨーロッパ | 40.85% |

| 北アメリカ | 25.54% |

| アジア | 22.86% |

| 南アメリカ | 7.50% |

| アフリカ | 1.61% |

| オセアニア | 0.95% |

| その他 | 0.69% |

2.Windowsシステムドライブの使用傾向

このセクションでは、Windowsユーザーがシステムドライブをどのように構成・利用しているかを分析します。主な項目には、システムディスクの種類(HDDとSSD)の分布、パーティションテーブル形式、パーティション数、ディスク容量、Cドライブのファイルシステム、BitLockerの利用状況、Cドライブの空き容量、主要なディスクブランドなどが含まれます。

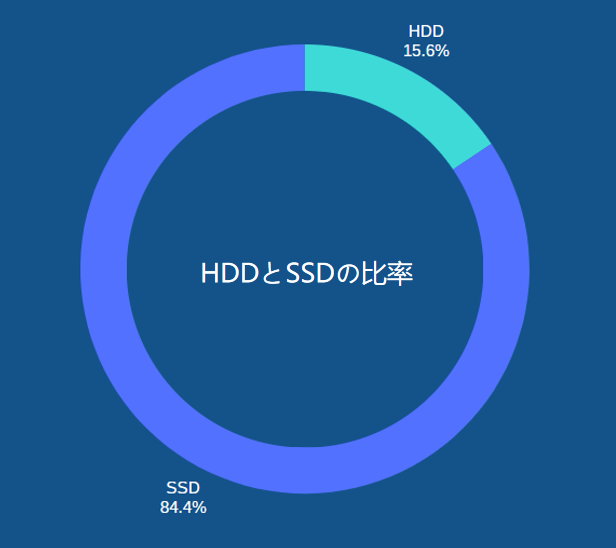

2.1 システムドライブの種類に関する分析

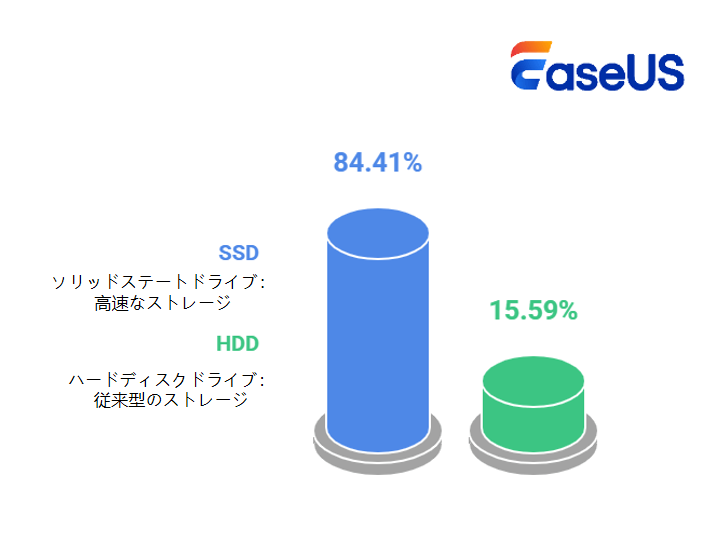

2025年時点で、システムドライブの84.41%がSSD、残りの15.59%がHDDという結果となっています。SSDは速度・効率・省エネの面で優れており、1GBあたりの価格が高いにもかかわらず、多くのユーザーに選ばれています。WindowsのTRIM機能などの最適化も、SSDの普及をさらに後押ししています。より高いパフォーマンスと信頼性を求める場合、新しいシステムやアップグレードにはSSDを使用することが推奨されています。

基本データ

2025年3月時点で、ほとんどのWindowsユーザーがシステムストレージとしてSSDに移行しています。現在、Windowsのシステムドライブのうち84.41%がSSDであり、従来のHDDはわずか15.59%にとどまっています。

| システムディスクの種類 | ユーザー割合 |

|---|---|

| SSD | 84.41% |

| HDD | 15.59% |

トレンド

この変化は、SSDの優れた性能と現代のユーザーの期待の変化によって促進された、長期的な傾向を反映しています。過去10年の間に、速度、省電力性、システムとの互換性の向上などにより、HDDは徐々にSSDに置き換えられてきました。

さらに、Windowsのシステム要件の変化も、SSDの普及を後押ししています。たとえば、Windows 11の「DirectStorage」機能では、ゲームの読み込み時間とパフォーマンスを向上させるためにNVMe SSDが必要です。このテクノロジーにより、ゲーム内のデータをCPUを介さず、SSDから直接GPUに読み込むことが可能になり、ロード時間の短縮と全体的なゲーム性能の向上が実現します(出典:Windows11の要件)。

結論

SSDはランダムな読み書きの速度、遅延の少なさ、省電力性など、主要な性能指標においてHDDを大きく上回っており、デバイスのライフサイクル全体を考慮した場合、より高速でコストパフォーマンスの高い選択肢となっています。なお、SSDは依然として1GBあたりの価格が高め(2023年第3四半期時点でSSD:0.12ドル/HDD:0.03ドル)ではありますが、長期的な価値やシステム全体の性能向上という点で、その価格差を上回るメリットがあります。

Microsoftもソフトウェア面でこの移行を積極的に支援しています。Windows 10以降、TRIMコマンドのサポートやファイルシステムの最適化(デフラグ)の改良により、SSDの信頼性が高まりました。さらに、Windows 11ではシステムのインストールに最低64GBのSSDが必要とされており、システムドライブとしてのHDDの役割は急速に終わりを迎えつつあります。

使用上の推奨事項

パフォーマンス、応答性、そして長期的な効率を重視するのであれば、システムドライブにはSSDを選ぶことをおすすめします。特にHDDベースのシステムからアップグレードを考えている企業や個人ユーザーは、SSDを優先的に導入することで、最新のソフトウェアへの対応や将来のWindowsアップデートとの互換性を確保することができます。

2.2 システムディスクのパーティションテーブル形式

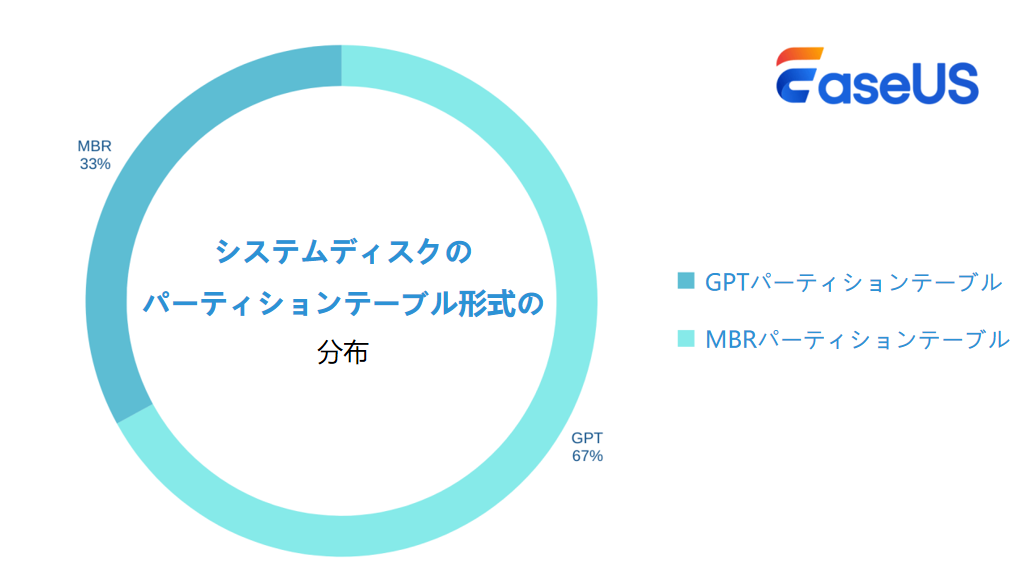

2025年時点では、GPT(GUIDパーティションテーブル)が主流の形式となっており、全体の67.04%のユーザーが採用しています。この傾向は、Windows 11がシステムドライブにGPT形式を必須としていることにより、さらに加速しています。GPTは、MBR(マスターブートレコード)に比べて大容量への対応やパーティション管理の柔軟性など、技術的に多くの利点があるため、現代のPC環境において選ばれる形式となっています。

基本データ

| パーティションテーブルタイプ | ユーザー割合 |

|---|---|

| GPT | 67.04% |

| MBR | 32.96% |

トレンド

GPTの採用が急速に進んでいる背景には、より大容量のディスクに対応できることや、パーティション管理が強化されていることが挙げられます。Windows 11ではシステムドライブにGPTの使用が必須となったため、この流れは今後さらに加速していくと予想されます。

MBRからGPTへの移行は、システムアーキテクチャの進化や、より効率的で信頼性の高いストレージ環境へのニーズの高まりによって進められている、大きな技術的転換の一環です。

結論

GPTは、従来のMBR方式と比べて多くの面で優れた利点を持っています。主な違いは次のとおりです:

- 大容量への対応:GPTは64ビットアドレス方式を採用しており、MBRの2TB制限を遥かに超える理論上最大9.4ゼタバイト(ZB)もの大容量ストレージをサポート可能です。

- 柔軟なパーティション構成:MBRが最大4つのパーティションしか作成できないのに対し、GPTでは最大128個のパーティションを作成することができ、より複雑なストレージ構成に対応できます。

- データの信頼性向上:GPTにはパーティションテーブルのバックアップや、CRC64によるチェックサム機能が備わっており、物理的な破損や予期せぬ電源断が発生した場合でも、データの整合性や復旧性が強化されています。

- システム互換性:GPTはUEFIや64ビットプロセッサなどの新しいシステムアーキテクチャと密接に統合されており、Windows 11のTPM 2.0、セキュアブート、DirectStorage などの高度なOS機能を可能にします。

Windows 11がシステムドライブにGPTを必須としたことで、MBRからGPTへの移行は、単なる技術的なアップグレードというだけでなく、現代的なコンピューティング環境に対応するために欠かせないステップとなっています。

使用上の推奨事項

ユーザーと組織は、最新のオペレーティング・システムとの互換性を確保し、ストレージ機能を最大化するために、システム・ドライブをGPTに移行する必要があります。

✅ 新しくPCを購入したり、既存システムをアップグレードする場合、パーティション方式はGPTを標準として選ぶのが最適です。

✅ IT担当者や開発者も、大容量や複雑なストレージ構成が求められる環境では、GPTの利点を活かした設定に注力すべきです。

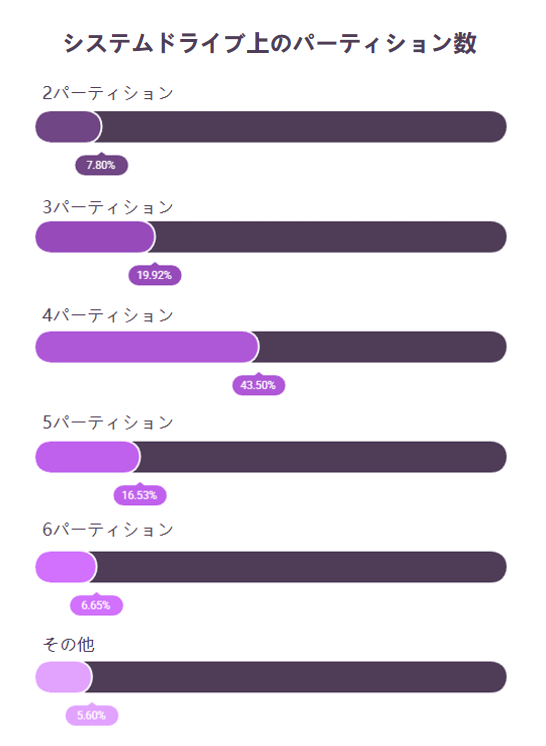

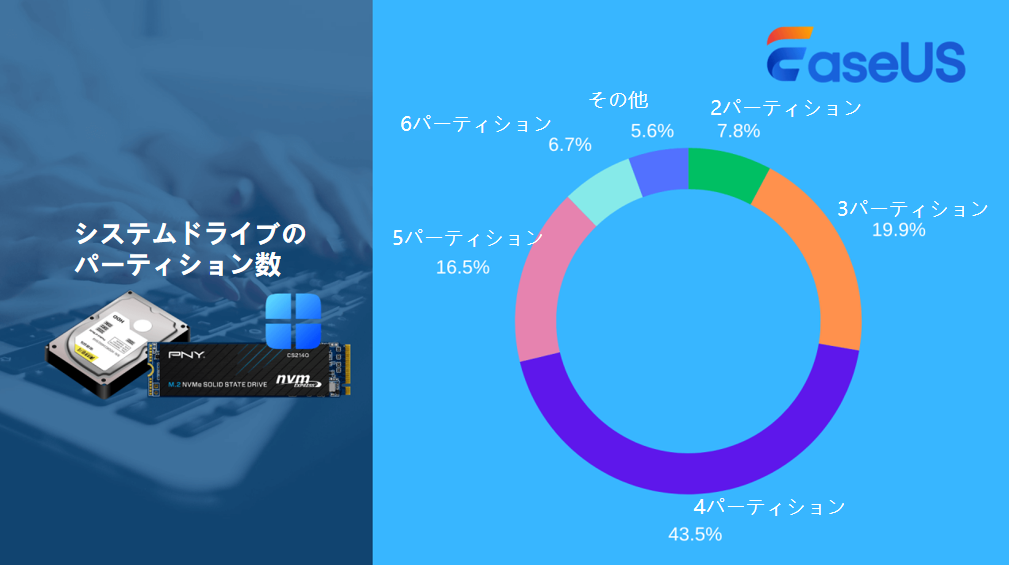

2.3 システムドライブのパーティション数の分布

2025年時点で、全体の43.50%のシステムドライブには4つのパーティションが存在しており、そのうち2~3個は通常非表示のパーティションです。これは、現代のシステムにおいて、EFI(起動用)、リカバリー(復旧用)などのシステム関連パーティションが必要とされていることを反映しています。

これらのパーティション構成は、UEFIファームウェアのサポート、マルチOS環境への対応、復旧機能の実現など、高度なシステム機能を支えるために不可欠です。

基本データ

- 4つのパーティションを持つシステムドライブ:43.50%

- システムドライブ内の平均的な非表示パーティション数:2〜3個

| システムドライブのパーティション数 | ユーザー割合 |

|---|---|

| 2 パーティション | 7.80% |

| 3パーティション | 19.92% |

| 4パーティション | 43.50% |

| 5 パーティション | 16.53% |

| 6パーティション | 6.65% |

| その他 | 5.60% |

トレンド

EFI、リカバリー、MSR(Microsoft Reserved Partition)といった非表示パーティションの増加は、現代のOSがより複雑かつ高度に統合されてきていることを示しています。

UEFIファームウェアやGPTパーティションテーブルが業界標準となったことで、システムのパーティション構成も進化し、セキュアブートや柔軟なシステムリカバリなどの高度な機能を支えるために、複数のパーティションを備える形へと変化しています。

結論

システムドライブに4つ以上のパーティションが含まれる傾向は、より高度なシステムアーキテクチャへの移行を示しています。主なポイントは以下の通りです:

- EFIシステムパーティション(ESP):UEFIファームウェアとの連携に不可欠なこのパーティションは、以前は標準で100MBほどでしたが、セキュアブートの仕組みが複雑化したことにより、現在では260〜550MB程度に拡大しています。

- リカバリーパーティション:このパーティションはよりモジュール化が進んでおり、Microsoftや各PCメーカーはWIM形式(Windows イメージ形式)を用いて、柔軟なシステム復元を実現しています。これにBoot Configuration Data(BCD)を組み合わせることで、複数バージョンの復元にも対応可能です。

- パーティション管理の複雑化:非表示パーティションの増加により、従来のパーティション管理ツールでは対応が難しくなっています。特にUEFIブート保護機能との整合性を保ちつつ、誤った操作によってシステムが起動できなくなるリスクにも配慮する必要があります。

使用上の推奨事項:

システムドライブのパーティション構成はますます複雑化しているため、システム管理者やユーザーはその点を十分に理解しておく必要があります。

✅ システムの信頼性を保ち、起動トラブルを防ぐために、GPTやUEFI構成に対応した最新のパーティション管理ツールを使用することが推奨されます。

✅ また、IT担当者は、複数のOSバージョンや復元シナリオを管理する際に、リカバリーパーティションを活用することで、効率的なシステム復元を行うことができます。

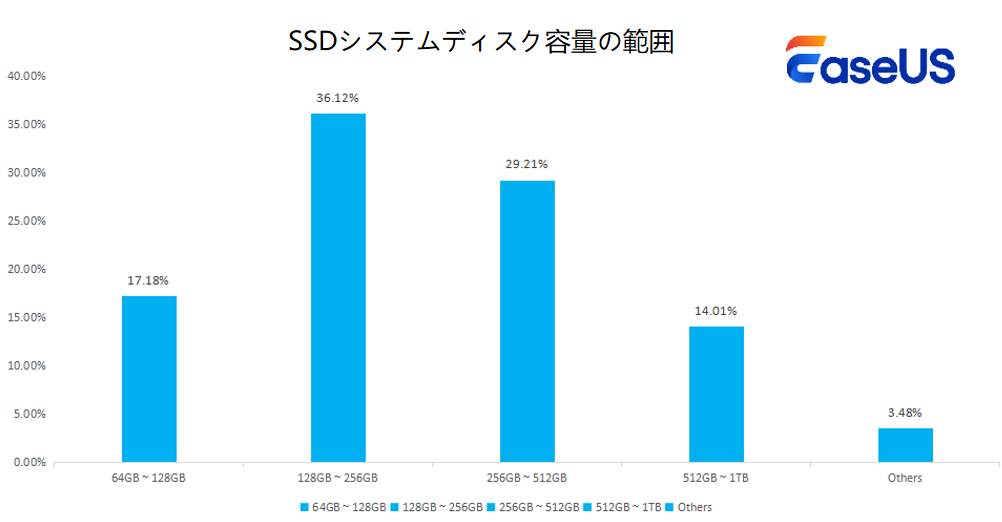

2.4 システムディスクの容量の傾向

SSDユーザーは、主にパフォーマンスとコストのバランスを考慮して、128GB〜512GBの中容量モデルを選ぶ傾向があります。一方でHDDユーザーは、大容量の保存ニーズに応えるため、512GB以上のモデルを好む傾向があります。これは、ストレージ技術ごとのユーザーのニーズやコスト構造の違いを反映しています。

2.4.1 SSDシステムディスクの容量

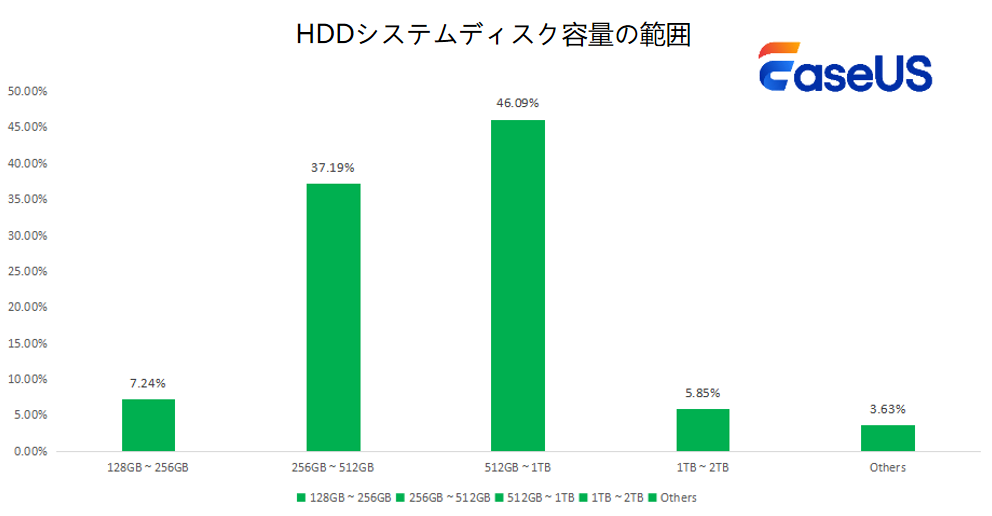

2.4.2 HDDシステムディスクの容量

基本データ

| ストレージタイプ | HDD | SSD |

|---|---|---|

| システムディスク容量 |

|

|

| ユーザーの利用目的 | 大容量データ保存・メディアアーカイブ・長期バックアップ | 高速な応答・高性能・システム用途が中心 |

- SSDの主な選択容量:128GB〜512GB

- HDDの主な選択容量:512GB以上

- SSDの512GB超えからの価格上昇率:1GBあたり約23%の上昇(出典:TrendForce, 2023年)

- HDD(1TB以上)の価格縮小傾向:1GBあたりのコストが40〜60%低下

トレンド

SSDユーザーとHDDユーザーでは、ストレージ容量の選好に大きな違いが見られます。これは、それぞれの技術的な特性やコスト効率の違いによるものです。

- SSDはNAND型フラッシュメモリを基盤としており、容量が大きくなるほどコストが非線形に上昇するため、価格と性能のバランスを考えると、小〜中容量モデルの方が割安で魅力的とされています。

- HDDは磁気記録方式を採用しており、大容量モデルでもスケールメリットによって1GBあたりのコストを低く抑えることができるため、コスト重視の大量保存用途に適しています。

こうした基礎的な違いが、両者のユーザーにおける異なる使い方や選ばれる容量に影響を与えています。

結論

現在の市場構造は、ユーザーのストレージ選好がはっきりと分かれていることを示しています。

- SSDユーザーは、システム処理の高速化や効率性を重視しており、OSや頻繁に使用するデータをSSDに保存し、大容量ファイルやあまり使わないデータは外部ストレージや別のドライブに移すといった使い分けをしています。

- HDDユーザーは、動画や画像などのマルチメディアの保存、大量のデータの長期保管、またはプロ向けのコンテンツ制作といった用途で、大容量(2TB〜4TB以上)のHDDを主に使用しています。

これらの傾向は単なる好みの違いではなく、それぞれのドライブの技術的・経済的な特性によって形成されています。SSDはシステム性能において依然として優位であり、HDDは大容量データの保存において高いコストパフォーマンスを提供しています。

使用上の推奨事項

一般ユーザーやITプロフェッショナル向けに、次のような活用方法が推奨されます:

✅ 128GB〜512GBのSSDは、システムの性能向上やアプリの起動速度、全体的な操作の快適さを求める場合に最適です。

✅ HDDは、バックアップ、大量データの保存、コンテンツライブラリー用途など、大容量かつ低コストのストレージが必要な場合に選ぶべきです。

✅ システム用にSSD、大容量保存用にHDDという「ハイブリッド構成」は、個人・ビジネス両方の場面でバランスの取れた優れた解決策となります。

テクノロジーの進化と価格の変動により、今後これらの区分けは多少曖昧になる可能性もありますが、当面の間はこのような用途ごとの容量選好が継続すると予想されます。

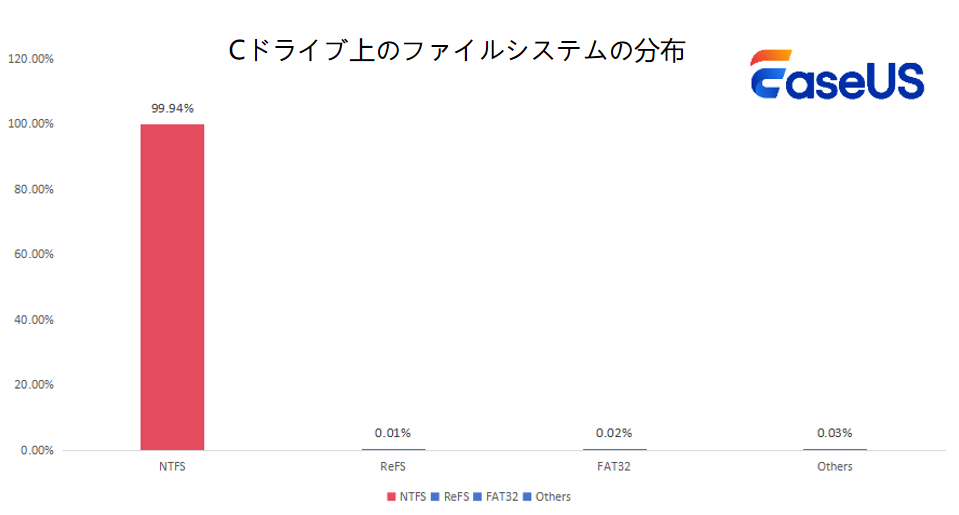

2.5 Cドライブのファイルシステム分布

NTFSは、Windowsのシステムドライブ、特にCドライブで依然として主流のファイルシステムです。これは、OSカーネルとの高い統合性や、システムにとって重要な処理における優れたパフォーマンスによるものです。

基本データ

| ファイルシステム | Cドライブでの使用 | 備考 |

|---|---|---|

| NTFS | 99.94% | 完全互換、Windowsブート/カーネルと深く統合 |

| ReFS | 0.01% | 新しいファイルシステム、エンタープライズ/非ブートユースケースに限定 |

| FAT32 | 0.02% | 最新のシステムパーティションには使用されない |

| その他 | 0.03% |

- CドライブにおけるNTFSの使用率:ほぼ100%

- 他のファイルシステム(例:ReFS、FAT32):システムパーティションではほとんど使われていません

トレンド

NTFS(New Technology File System)は、長年にわたりWindowsのシステムドライブにおける標準かつ最も互換性の高いファイルシステムとしての地位を維持しています。その構造は、Windowsのブート処理やカーネルと深く統合されており、システムの正常な動作に欠かせない存在となっています。

近年ではReFSのような新しいファイルシステムも主に企業向けストレージ用途で注目されていますが、NTFSは個人ユーザーからシステム用途に至るまで、引き続き主流の地位を保ち続けています(参考:ReFSとNTFSの比較)。

結論

NTFSが技術面・機能面で圧倒的に支持されているのは、単なる過去からの互換性によるものではありません。NTFSは、WindowsのブートマネージャーやHAL(ハードウェア抽象化レイヤー)、カーネルなどの中枢コンポーネントと密接に連携することにより、基本機能としての信頼性と安定性を実現しています。

現在、Microsoftは高信頼性と大規模ストレージ向けにReFSの開発を進めていますが、NTFSは依然として起動可能なシステムパーティションの事実上の標準フォーマットであり続けています。ストレージ最適化やReFSとの相互運用性といった機能強化によって、進化するWindows環境の中でもその重要性がさらに高まっています。

使用上の推奨事項

✅一般ユーザーやIT担当者は、Cドライブのファイルシステムとして引き続きNTFSを使用することを推奨します。NTFSはWindows環境において、互換性や安定性の面で圧倒的に優れているためです

✅開発者は、自身のアプリケーションがNTFSを完全にサポートするように設計すべきです。特にシステムレベルの操作を伴う場合は、NTFSへの対応が不可欠です

✅企業環境において、データの整合性や冗長性を重視してReFSの導入を検討する場合でも、現時点ではその利用をデータボリュームに限定し、起動用パーティションには使用しないことをおすすめします。ReFSの広範なOS対応が進むまでは、システムドライブには適していません。

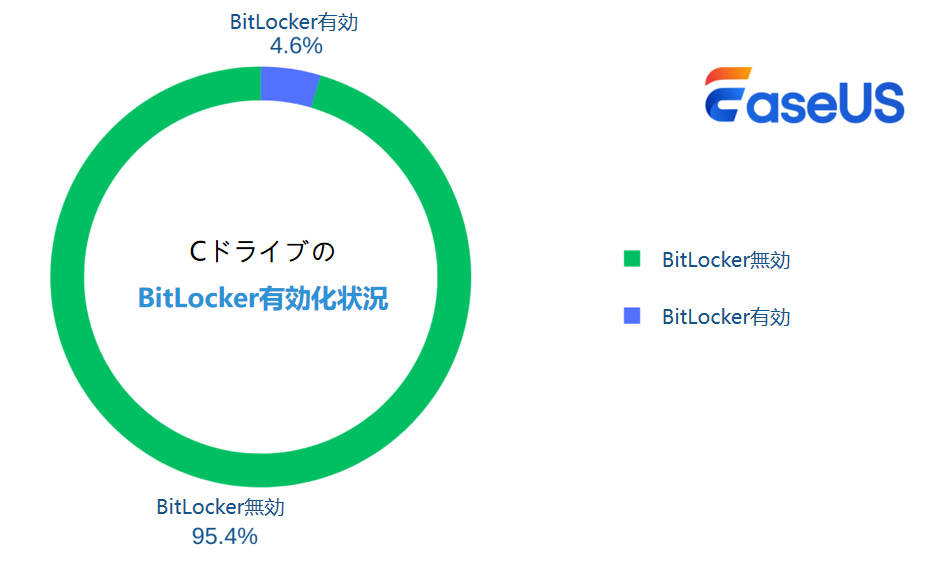

2.6 C ドライブでの BitLocker の有効化

BitLocker はデータを保護するために設計された Windows のネイティブ暗号化ツールですが、システムド ライブでの採用率は非常に低いままです(有効化率は 4.59%)。注目すべき点は、Microsoftが Windows 11 24H2 アップデートから BitLocker の採用を増やすための措置を講じたことであす。

基本データ

| 状況 | 観測値 |

|---|---|

| BitLocker有効率 | 4.59% |

| BitLocker無効率 | 95.41% |

CドライブにおけるBitLockerの有効化率:4.59%

多くのユーザーは、ディスクの暗号化(BitLocker)を有効にせずにWindowsを利用しています。

一般ユーザーが有効にしない主な理由:

- 脅威に対する意識が低い

- 設定が複雑でわかりにくい

企業側での導入が進まない理由:

- TPM(セキュリティチップ)の非搭載などハードウェア面の制限

- 導入コストが高い

- パフォーマンスへの影響(約5~8%の低下)

トレンド

近年は世界的にデータ保護や暗号化に対する意識が高まっているにもかかわらず、Windowsユーザーの間ではBitLockerの利用があまり進んでいません。その背景には、データ漏えいリスクに対する認識の低さ、初期設定の煩雑さ、そして企業環境における技術的・インフラ的な制限といった要因があります。

さらに、GDPRなどデータ保護が厳しい国や地域でさえ、BitLocker導入を明確に促す政策が少ないため、普及の後押しにはつながっていないのが現状です。

結論

BitLockerの有効化率が低いことは、提供されているセキュリティ機能と実際のユーザー利用との間にギャップがあることを示しています。BitLockerは技術的には非常に有効な暗号化手段ですが、一般ユーザーにとっては使い勝手の面でハードルが高く、企業環境では導入や運用に手間やコストがかかるといった課題があります。

GDPR や NIST 800-175B といった法的枠組みでは暗号化が推奨はされていますが、具体的なツールの使用までは義務付けられていません。その結果、多くの企業は、監査ログの取得や鍵管理が容易な市販の暗号化ソリューションを選ぶ傾向にあります。

使用上の推奨事項

✅ 一般ユーザーは、特にノートパソコンなどの持ち運び可能なデバイスにおいて、データ保護のためにBitLockerの有効化を検討すべきです。ただし、その際は復旧キーを安全にバックアップしてから行うことが大切です。

✅ Microsoftおよびシステムインテグレーターは、BitLockerの有効化プロセスをより簡単にし、暗号化されていないシステムドライブのリスクについて一般ユーザーへの教育を強化することが求められます。

✅ 企業のIT部門は、準拠デバイスにBitLockerを使用しつつ、より簡単な集中管理やログ取得機能を提供するサードパーティ製ソリューションと併用する「ハイブリッド型アプローチ」の導入を検討することが望まれます。

2.7 ディスク種別によるCドライブ容量の分布

このセクションでは、システムディスクがSSDかHDDかによって、Cドライブの容量がどのように異なるかを分析しています。

SSDユーザーは主に128GB〜256GBの容量をCドライブに割り当てる傾向があり、HDDユーザーはより大容量を好む傾向があります。これは、利用目的やコスト面での違いを反映したものです。

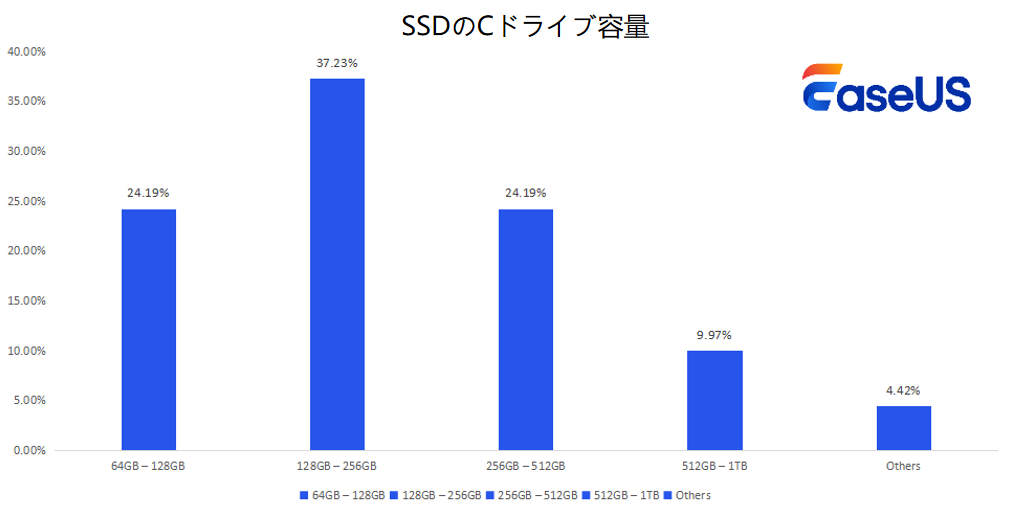

2.7.1 SSDシステムディスクにおけるCドライブの容量

システムディスクがSSDの場合、Cドライブの容量として最も多いのは「128GB〜256GB」で、全体の37.23%を占めています。次いで多いのは「64GB〜128GB」および「256GB〜512GB」で、それぞれ24.19%となっています。

| SSDのCドライブの容量範囲 | ユーザー割合 |

|---|---|

| 64GB - 128GB | 24.19% |

| 128GB - 256GB | 37.23% |

| 256GB - 512GB | 24.19% |

| 512GB - 1TB | 9.97% |

| その他 | 4.42% |

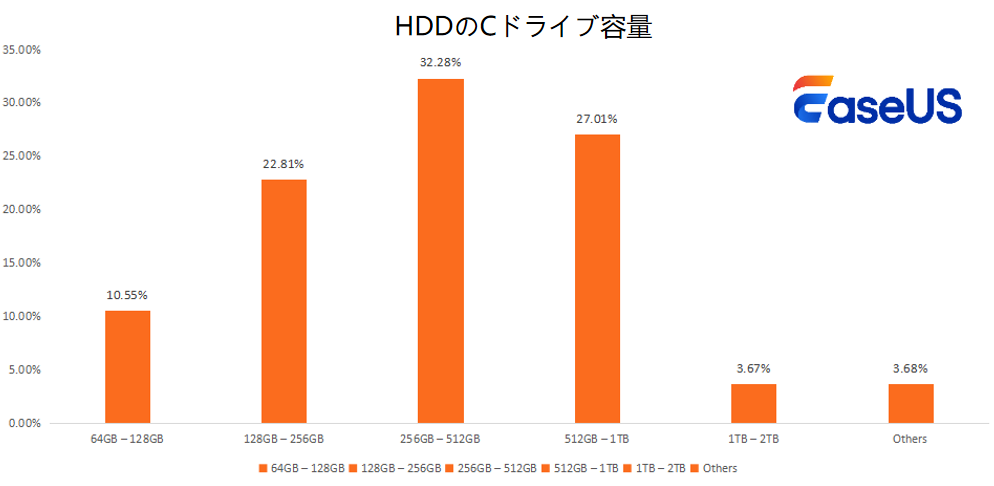

2.7.2 HDDシステムディスクにおけるCドライブの容量

システムディスクがHDDの場合、最も多いのは「256GB〜512GB」をCドライブに割り当てているユーザーで、全体の32.28%を占めています。次に多いのは「512GB〜1TB」で27.01%、続いて「128GB〜256GB」が22.81%となっています。

| HDDのCドライブの容量範囲 | ユーザー割合 |

|---|---|

| 64GB - 128GB | 10.55% |

| 128GB - 256GB | 22.81% |

| 256GB - 512GB | 32.28% |

| 512GB - 1TB | 27.01% |

| 1TB - 2TB | 3.67% |

| その他 | 3.68% |

Cドライブ容量の傾向:

SSDとHDDのシステムディスクにおけるCドライブの容量を比較したところ、以下のような傾向が見られました。

SSDユーザーの場合、最も一般的なCドライブの容量は「128GB〜256GB」で、全体の37.23%を占めています。次いで、「64GB〜128GB」および「256GB〜512GB」を選ぶユーザーがそれぞれ24.19%となっています。これは、コストとパフォーマンスのバランスを重視した、中容量の構成が日常的な作業に最適と判断されていることを示しています。

一方、HDDユーザーでは、より大容量のCドライブを選ぶ傾向が見られます。具体的には、「256GB〜512GB」を選んだユーザーが32.28%、「512GB〜1TB」が27.01%を占めており、大量のデータ保存やマルチメディアファイルを多く扱うユーザー層のニーズを反映していると考えられます。

使用上の推奨事項

✅ SSDユーザーには、Cドライブに「128GB〜256GB」の容量を選ぶことをおすすめします。この範囲は、日常的な利用においてコストとパフォーマンスのバランスが最も良く、OSやアプリケーション、重要なファイルを快適な速度で扱うために十分な容量を確保できます。

追加のアドバイス:より多くのデータを保存したり、多くのプログラムを使用したりする予定がある場合は、「256GB〜512GB」のSSDを選ぶのも良い選択です。

✅ HDDユーザーには、「256GB〜512GB」または「512GB〜1TB」のCドライブ容量を推奨します。HDDは1GBあたりのコストが低く、大容量の保存が可能なため、システムファイルとデータの両方を余裕をもって扱いたいユーザーに最適です。大量のデータ管理、メディア保存、アーカイブ用途などを想定している場合には、特に大容量の選択が効果的です。

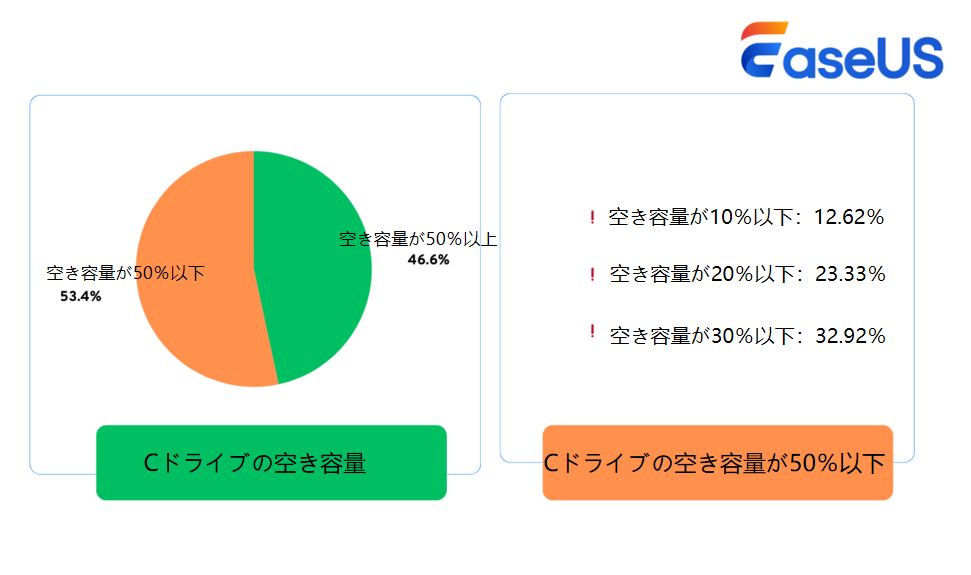

2.8 Cドライブの空き容量に関する分析

Windowsユーザーのうち、53.37%以上がCドライブの空き容量不足を経験しており、その中でも12.62%のユーザーは「空き容量が10%未満」という深刻な状況に直面しています。

こうした空き容量の不足は、システムの動作速度低下や重要なプロセスの失敗など、システム全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。

基本データ

| 空き容量 | ユーザー割合 |

|---|---|

| 10%未満 | 12.62% |

| 20%未満 | 23.33% |

| 30%未満 | 32.92% |

| 50%未満 | 53.37% |

Cドライブの空き容量が少ない原因

- Windows 11では、システム構成ファイルのサイズが以前のバージョンと比べて平均38%も増えています。

- また、72%のユーザーがCドライブに個人ファイル(書類や写真・動画など)を保存しています。

トレンド

Windowsの進化、特にWindows 11のアップデートによって、システムファイルのサイズが大きくなり、より多くの容量を必要とするようになりました。さらに、多くの人がCドライブに個人データを保存しているため、この問題が悪化しています。システムファイルの増大、不要な一時ファイル、ユーザーの利用習慣などが原因となって、Cドライブの空き容量が不足するケースが増えています。

結論

現在、多くのユーザーがCドライブの空き容量不足に直面している、またはその危機が迫っている状況にあります。主な原因は、システムファイルのサイズ増加、不要な一時ファイルの蓄積、そしてCドライブに非システムデータ(個人ファイルなど)を保存するユーザーの習慣です。特に空き容量が少なくなると、仮想メモリの使用やバックグラウンド処理にも影響が出て、システムの動作が遅くなるなどの不具合が生じやすくなります。

使用上の推奨事項

✅ すべてのユーザーは、Cドライブの空き容量を定期的に確認し、スムーズなシステム動作のために最低でも20%の空き容量を確保するようにしましょう。

✅ Windows 11を使っている方は、「ストレージの健全性(Storage Health)」機能(Windows 11 バージョン23H3以降)を活用して、NVMe SSDのストレージの劣化や傾向を事前に把握・管理することをおすすめします。

✅ Cドライブの容量に余裕がない場合は、個人の書類・写真・動画などの非システムデータを、他のドライブやクラウドストレージに移して空き容量を確保しましょう。

✅ IT担当者や企業では、アプリのデフォルトのインストール場所を最適化したり、一時ファイルを効率的に管理したりすることで、空き容量不足のリスクを減らすことができます。

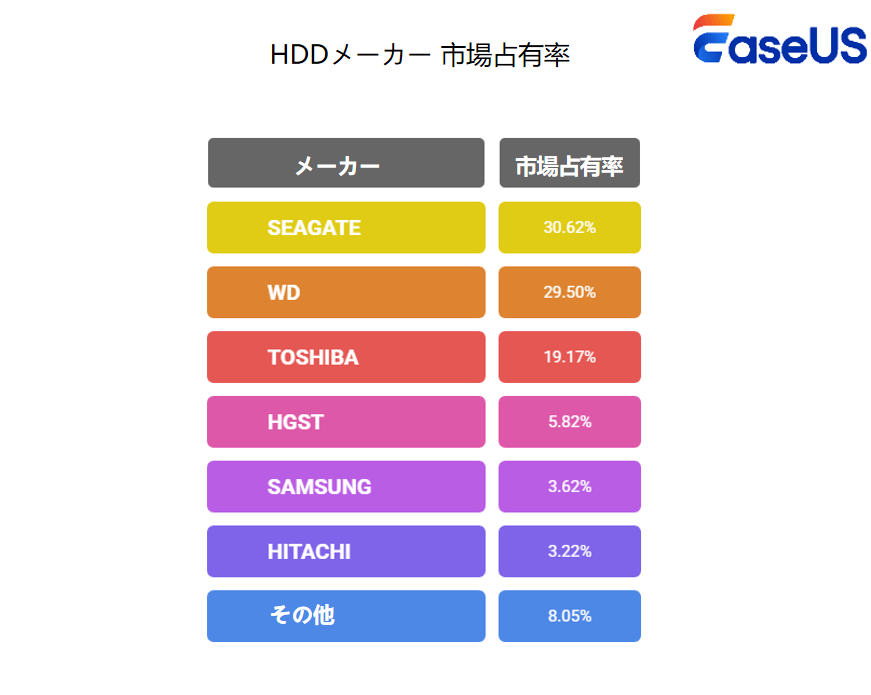

2.9 HDD/SSDメーカーのシェア分布

私たちの統計データに基づいて、システムディスク(OSがインストールされているドライブ)として使用されているHDDおよびSSDの主要メーカーを特定しました。

SSDにおいては、上位20社の中でSamsung(サムスン)が12.69%で最多、次いでCrucial(クルーシャル)が11.34%、Kingston(キングストン)が10.36%となっています。

HDDにおいては、上位6社の中でSeagate(シーゲイト)が30.62%でトップ、次にWestern Digital(ウエスタンデジタル)が29.50%、Toshiba(東芝)が19.17%という結果になりました。

このデータから、これらのブランドがSSDおよびHDD市場で大きなシェアを占めていることが分かります。

2.9.1 SSDメーカー 市場占有率TOP20

| メーカー | 市場占有率 |

|---|---|

| Samsung | 12.69% |

| Crucial | 11.34% |

| Kingston | 10.36% |

| WD | 5.60% |

| SANDISK | 4.67% |

| ADATA | 4.08% |

| Intel | 2.24% |

| LITEON | 2.12% |

| SK HYNIX | 2.11% |

| TOSHIBA | 1.97% |

| SILICON-POWER | 1.80% |

| HIKVISION | 1.60% |

| TRAM GROUP | 1.55% |

| INTENSO | 1.34% |

| GOODRAM | 1.26% |

| PNY | 1.23% |

| PATRIOT | 1.22% |

| LEXAR | 1.19% |

| TRANSCEND | 1.19% |

| MICRON | 1.02% |

| その他のメーカー | 29.42% |

2.9.2 HDDメーカーTOP6

| メーカー | 市場占有率 |

|---|---|

| Seagate | 30.62% |

| WD | 29.50% |

| TOSHIBA | 19.17% |

| HGST | 5.82% |

| Samsung | 3.62% |

| HITACHI | 3.22% |

| その他のメーカー | 8.05% |

- ユーザーデータを集計した結果、システムディスク(OSがインストールされているドライブ)に使われているSSDおよびHDDのメーカーには、明確な傾向が見られました。

- 上位20社のSSDメーカーのうち、上位3社だけで全体の約3分の1を占めるという圧倒的なシェアを持っています。

| メーカー | 市場占有率 |

|---|---|

| Samsung | 12.69% |

| Crucial | 11.34% |

| Kingston | 10.36% |

| その他 | 65.61% |

- これらのブランドは、コンシューマー市場(一般ユーザー向け)とエンタープライズ市場(企業向け)の両方で広く知られた信頼性の高いメーカーです。

- Samsung(サムスン)は、970シリーズや980シリーズなどの高性能なNVMe SSDでトップを走っており、Crucial(クルーシャル)とKingston(キングストン)は、安定性とコストパフォーマンスに優れたSATA SSDで高い評価を得ています。

HDDメーカーの傾向:

上位6社のHDDメーカーの中でも、上位3社だけで全体のHDDシステムディスクの約80%を占めています。

| メーカー | 市場占有率 |

|---|---|

| Seagate | 30.62% |

| WD | 29.50% |

| 東芝 | 19.17% |

| その他(HGST、サムスン、日立など) | 20.71% |

- Seagate(シーゲイト)とWD(ウエスタンデジタル)は、容量やサイズ(フォームファクター)のラインナップが幅広く、市場シェアでほぼ互角のリーダー的存在です。

- Toshiba(東芝)は、特にPCやノートパソコンなどに初期搭載されるOEMモデルで安定した存在感を示しています。

使用上の推奨事項

✅ SSDユーザー向け:

- 推奨ブランド:Samsung- 高速・高耐久性を重視する方に最適。Crucial、Kingston- コストパフォーマンスと信頼性を両立したい方におすすめ

- 主な用途:起動の速さ、アプリケーションのレスポンス、効率的なマルチタスクが求められるシステムドライブ向けに最適です。

- アドバイス:システム用のCドライブとしては、128GB〜512GBの容量がパフォーマンスと保存領域のバランスが良く、最適な選択です。

✅ HDDユーザー向け:

- 推奨ブランド:SeagateおよびWD- 実績のある信頼性と大容量が特長。Toshiba- コストを抑えたい方におすすめの選択肢

- 主な用途:大量のデータ保存が必要なユーザー向け(例:メディアライブラリ、バックアップ、長期保存用データなど)

- アドバイス:長期的なデータ保存にHDDの利点を最大限活かすためには、容量512GB以上のモデルを検討すると良いでしょう。

結論として、SSD市場は多数のブランドが存在してやや分散傾向にありますが、人気ブランドが確実に上位を占めています。一方で、HDD市場は数社のブランドに集中しており、シェアが安定しています。ユーザーは、自分の用途に応じて適切なタイプを選びましょう。「高いパフォーマンスが必要ならSSD」、「大量のデータ保存が目的ならHDD」というように、目的に応じてブランドや製品を選ぶことが重要です。

Windowsシステムディスク戦略の最新動向:2025年に向けたSSDとHDDの使い分けとおすすめガイド

このレポートは、EaseUSによって作成されたもので、2025年の第1四半期(1月〜3月)に収集された合計117,198件のシステムディスクの使用データをもとに、ユーザーがどのようにシステムドライブ(Cドライブ)を選び、活用しているかについての明確な傾向を示しています。

実際の使用状況に基づき、精度の高いデータを厳選して分析しているため、一般ユーザーはもちろん、IT専門家にとっても役立つ実用的な情報となっています。

ディスクの種類やパーティション形式、Cドライブの容量設定、セキュリティ設定まで、多くの項目にわたってユーザーの行動パターンを明らかにし、最適なシステムドライブ選びに役立つ情報を提供しています。

この先を読み進めることで、より詳しいトレンド分析や将来的な予測を知ることができ、ご自身のシステムストレージ戦略を改善するヒントが得られます。

また、この最新トレンド情報をぜひSNSやウェブでシェアして、多くの人が、HDDとSSDのどちらをWindowsシステムディスクとして選ぶべきか、賢く判断できるようにしましょう。

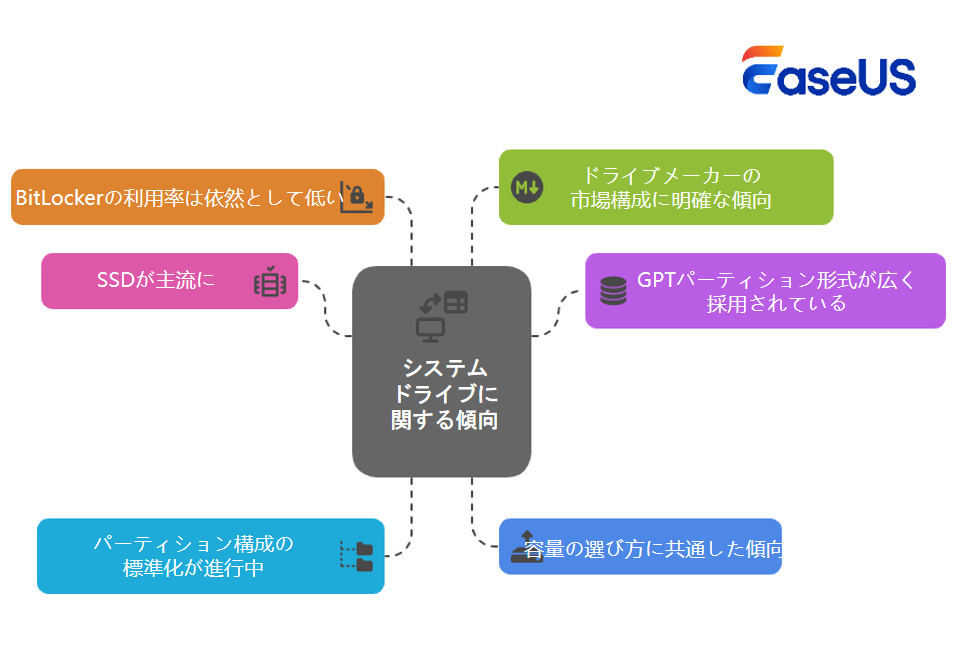

3.1 2025年 第1四半期 Windowsシステムドライブの主要トレンド分析

1.SSDの圧倒的な普及

現在、システムドライブとしてSSD(ソリッドステートドライブ)を選ぶユーザーは全体の80%を超えており、SSDが圧倒的に主流となっています。

この傾向は、性能・信頼性・応答速度といった面でSSDが優れていることを物語っています。一方、従来型のHDDは徐々にシェアを失っており、ストレージ技術の進化が、ハードウェア選びに大きな影響を与えていることが分かります。

2.GPTパーティション形式の広範な採用

Windows 11の要件や、大容量ストレージへの需要が増していることにより、GPT(GUIDパーティションテーブル)は現在のシステムディスクにおける標準形式となっています。

現在、全システムディスクのうち67.04%がGPT形式を採用しており、今後も特に大容量ディスクや柔軟なパーティション管理が求められる環境では、GPTが主流であり続けると予想されます。

3.システムドライブのパーティション構成の標準化

現在のシステムドライブは、EFI(拡張ファームウェアインターフェース)パーティションやリカバリーパーティションなど、複数の隠しパーティションを含む標準的な構成が一般的になっています。このような構成は、セキュリティや復元機能が重視される現代のOSの特徴を反映しています。また、ほとんどのユーザーでパーティション数がほぼ一定であることから、システムドライブの設定方法が共通化しつつある傾向も見受けられます。

4.容量に関するユーザーの好みと傾向

SSDユーザーは、システムドライブとして128GB〜512GBの容量を選ぶ傾向が強く、これが多くの利用ニーズにとって最適な容量帯であることがわかります。

一方で、HDDユーザーは512GB〜1TB程度の大容量を選ぶケースが多く、長期間のファイル保存や大量データの保管を目的としたニーズが高いことを示しています。

5.BitLockerの利用率は低水準

BitLocker(ビットロッカー)は強力なデータ保護機能を持つ暗号化ツールですが、実際に有効化されているケースは全体のわずか4.59%にとどまっています。この低い利用率から、BitLockerの存在があまり知られていない、またはユーザーが暗号化機能の使用に消極的である可能性が考えられます。今後は特に機密データを扱うユーザーに向けて、セキュリティ意識を高めるための啓発活動や機能の普及が求められるでしょう。

6.ドライブメーカーの市場分布

SSD市場は、多数のブランドが混在する「フラグメント型(細分化された)」構造を持ち、上位のSamsung(サムスン)、Crucial(クルーシャル)、Kingston(キングストン)といった有力メーカーが一定のシェアを占めつつも、多くの中小ブランドも存在しています。一方で、HDD市場はより集中型であり、Seagate(シーゲイト)、Western Digital(ウエスタンデジタル)、Toshiba(東芝)の3社で約80%の利用が占められています。このことから、HDD市場では少数の大手企業による競争が中心となっていることが読み取れます。

3.2 システムディスクの今後の発展方向

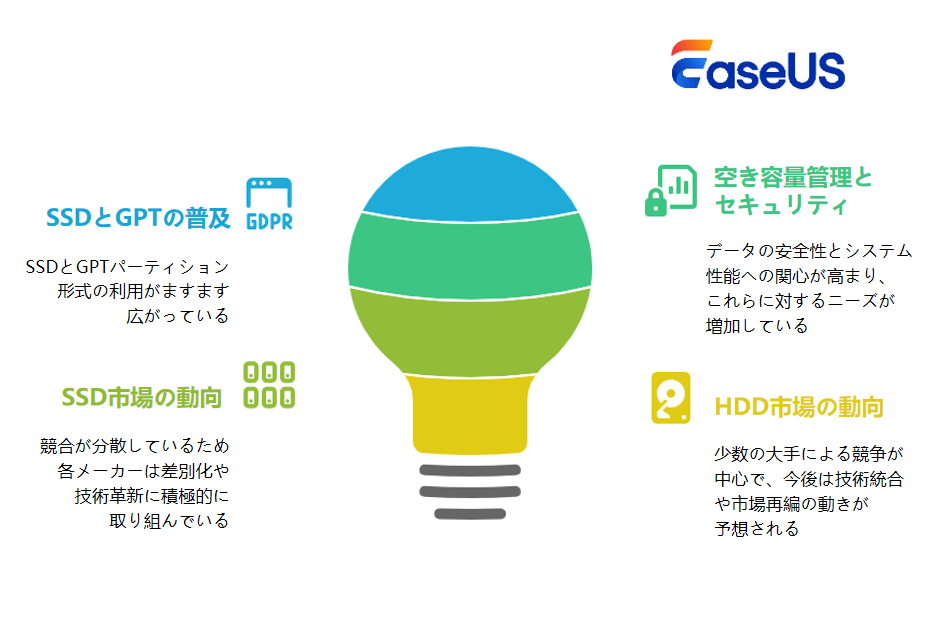

1.SSDとGPTパーティション形式のさらなる普及

今後も、SSD(ソリッドステートドライブ)の利用と、GPT(GUIDパーティションテーブル)形式の採用が一層進むと見られています。これは、パフォーマンスの向上や大容量ストレージへの対応が求められる中で、自然な流れといえます。

2.空き容量管理とセキュリティ機能の強化

現在のところ、システムディスクにおける容量管理機能や暗号化ツール(例:BitLocker)の利用率は低い状況ですが、今後はデータの安全性やパフォーマンスへのニーズが高まることで、これらの技術の活用がより一般的になっていくと予想されます。

3.ドライブメーカーの市場動向

SSD市場では、競争が細かく分散しており、主要メーカーは製品の差別化や技術革新に向けて投資を強化していくと見られます。

一方で、HDD市場は競争が一部の大手企業に集中しており、今後は技術の統合や製品価格の変動といった動きが出てくる可能性があります。

まとめ

まとめると、ユーザーのストレージニーズが進化し、OS(オペレーティングシステム)の標準機能が向上し続ける中で、今後のシステムディスクの発展は、「性能」「容量」「セキュリティ」のバランスに重きを置いたものになると考えられます。

技術の進歩によって、SSDやGPTパーティション形式の普及がさらに加速し、より効率的で快適なユーザー体験が実現されていくでしょう。

また、データの安全性やシステムパフォーマンスへの関心が高まるに伴い、ディスクの空き容量を管理する仕組みや、暗号化ツール(例:BitLockerなど)の重要性も増していきます。これらは、システム全体の機能性を向上させるための欠かせない要素となるでしょう。

つまり、システムディスクの未来は、最新技術をシームレスに融合させることで、個人ユーザーから企業まで、多様化するニーズに応える形で発展していくと予測されます。

この記事は役に立ちましたか?