-

![]() Windows向けデータ復旧

Windows向けデータ復旧

- Data Recovery Wizard Free購入ダウンロード

- Data Recovery Wizard Pro 購入ダウンロード

- Data Recovery Wizard WinPE購入ダウンロード

- Partition Recovery購入ダウンロード

- Email Recovery Wizard購入ダウンロード

- おまかせデータ復旧サービス

このレポートは、EaseUSが2025年第3四半期に収集した69,984人のユーザーと132,000件以上の操作データに基づいて、実際のWindowsシステム移行の利用状況について定量的な分析を行ったものです。本調査では、「移行方法の選択傾向」「ディスク容量の分布」「システムバージョンによる違い」「移行成功率」「失敗の原因」など、主要な指標をカバーしています。

データの比較・分析を通じて、ユーザーが直面する主な課題や傾向が明らかになりました。その課題には、ディスクの性能、OSの互換性、移行先ディスクの容量不足などが含まれます。また、ユーザーの使用習慣や業界の特徴も考慮しながら、システム移行を最適化するための具体的な提案も盛り込んでいます。これにより、OSの導入やストレージ戦略における実用的な指針を提供することを目的としています。

以下のリンクから、レポート全文をダウンロードできます:

📝Windows OS 移行事例レポート 2025年第3四半期版(データ主導型インサイト)

1. OS移行全体の状況概要

このセクションでは、ユーザーがどのようにシステムを異なるストレージデバイス間で移行しているかを全体的に把握することができます。主に、OS移行の方向性の傾向や、システムディスクの容量分布を取り上げています。特定の移行パターン(たとえば、どの方向に移行するか、どれくらいの容量のディスクを使うか)に対するユーザーの選好を分析することで、単に「どのような選択をしているか」だけでなく、「なぜそのような選択をしているのか」といった理由や背景も明らかにしています。

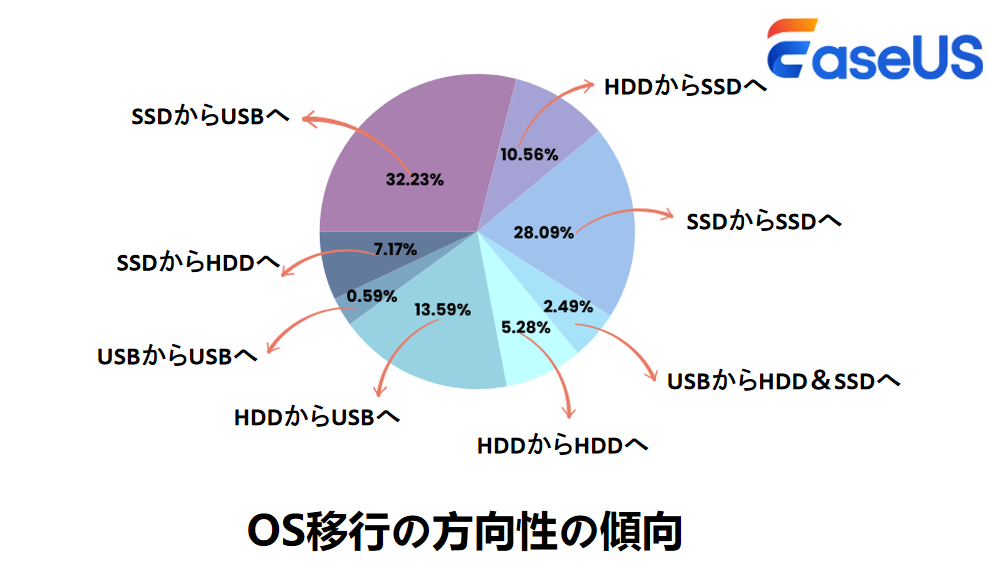

1.1 OS移行の方向性の傾向

EaseUSのデータによると、最も多かったOS移行のパターンは「SSDからUSBへの移行」(32.23%)で、USBメモリがバックアップ、データの持ち運び、追加ストレージとして広く使われていることを反映しています。

次に多いのは「SSDからSSDへの移行」(28.09%)で、より高速かつ大容量なドライブへのアップグレードを通じて、パソコンの性能向上を図るユーザーが多いことを示しています。

従来型のハードディスク(HDD)ユーザーも活発に移行しており、「HDDからUSBへ」(13.59%)や「HDDからSSDへ」(10.56%)への移行が続いています。これらは、より多くのストレージ容量を求めたり、高速なSSDへの切り替えを進めたりするニーズが背景にあります。

一方で、「SSDからHDDへ」(7.17%)や「HDDからHDDへ」(5.28%)といった比較的稀な移行も見られ、これはコスト重視や手持ちのハードウェアを活用したいといった場合に選ばれていると考えられます。また、「USBからSSD」(1.63%)、「USBからHDD」(0.86%)、「USBからUSB」(0.58%)といったUSBドライブ間の移行は少数派であり、主に簡単なデータ移行やバックアップの目的で行われていると見られます。

データによると、SSDへの移行が主流となっており、これはユーザーがより高速で信頼性の高いストレージを求め、現在のニーズに合った環境を重視しているためです。

このレポートを共有して、より多くの人にWindowsの移行トレンドや今後の方向性を知ってもらいましょう。

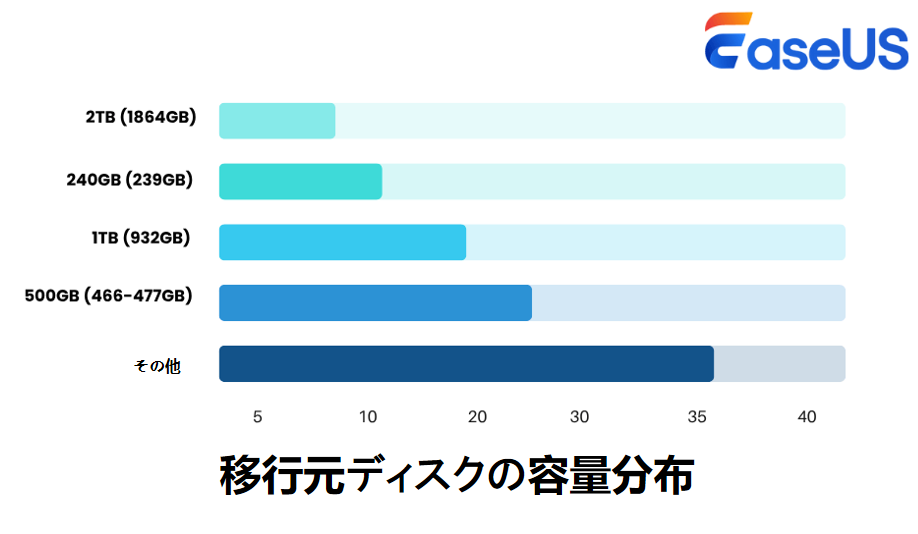

1.2 システムドライブの容量分布

EaseUS がまとめたシステムドライブの容量分布によると、より大容量のシステムドライブへの移行が明らかな傾向となっており、500GB〜1TB がCドライブ移行時の標準的な選択肢として定着しつつあります。

| 容量 | 割合 | 主な観察結果 |

|---|---|---|

| 931GB | 7.05% | 人気の選択肢 |

| 932GB | 2.21% | |

| 466GB | 4.95% | 500GB台の中容量SSDの採用率が高い |

| 465GB | 3.78% | |

| 1,864GB | 5.01% | 2TB近い超大容量ドライブを採用するユーザー層が増加中 |

| 1,905GB | 0.69% | |

| 238GB | 6.28% | 旧型SSDや低予算システム由来の小容量ドライブも依然使用されている |

| 119GB | 3.61% | |

| 112GB | 2.01% |

データによると、ストレージ容量の主流が小容量から500GB〜1TBへと移行しており、ストレージ需要の増加にともない、さらに大容量のドライブも人気を集めつつあります。

1.3 OS移行に関するユーザー行動の分析

ユーザーの移行傾向や容量に関連するパターンを、わかりやすく整理した分析です。

移行の傾向としては、HDDからSSD、あるいはSSDからより高性能なSSDへと、ストレージタイプのアップグレードによってパフォーマンス向上を目指すケースが目立ちます。また、SSDやHDDの内容をUSBなどに保存する、データ保持を重視する動きも見られます。システム用ドライブの容量選択は、小容量(240GBや500GBなど)から、1TB以上のより大きなSSDへと移行しています。HDDは、現在では主にアーカイブやバックアップ用として使用される傾向にあります。

移行先の選好傾向

💡主な移行パターン トップ3:

- SSD → USB(32.2%):高速なSSDから外付けドライブへデータを移して保管する、バックアップや持ち運び目的の移行が多いと考えられます。

- SSD → SSD(28.1%):より大容量・高速のSSDへのアップグレードや、SATAからNVMeへの移行を示していると考えられます。

- HDD → USB(13.6%):古いHDDから外部ストレージへデータを移行し、処分や再利用前のバックアップとして利用していると見られます。

💡少数派ながら注目すべき移行パターン:

- HDD → SSD(10.6%):パフォーマンス向上を目的とした、一般的なアップグレードの流れです。

- SSD → HDD(7.2%):やや珍しいパターンですが、大容量のHDDをアーカイブ目的で利用しているケースと考えられます。

- USB → SSD/HDD(上位5位には入らず):外付けドライブが移行元となるケースは非常に少ないことがわかります。

👉 解釈:

- SSDユーザーは、スピードのさらなる向上(SSD→SSD)や、バックアップ・持ち運び用途(SSD→USB)を重視している傾向があります。

- HDDユーザーは、旧ドライブをUSBにバックアップして引退させるか、データを失うことなくSSDへアップグレードするケースが多いようです。

- HDDへのダウングレードはほとんどなく、あるとしても大量データの保管が目的と見られます。

移行元ディスクの容量分布

💡よく使われている容量:

- 1TB(932GB):全体の19.4%

- 500GB(466~477GB):合計で25%

- 240GB(239GB):11%

- 2TB(1864GB):8.3%

👉 解釈:

- 1TBおよび500GBのドライブが主流を占めており、これは過去5〜7年間の一般的な購入傾向を反映しています。

- 240GBのドライブはエントリーレベルのSSDに多く、現在は交換やアップグレードの対象になっていると考えられます。

- 2TB以上のドライブは比較的少なく、主に大量データ保存を目的としたHDDとして使用されているケースがほとんどです。

Cドライブ(システムパーティション)の容量分布

よく見られる容量帯:

- 930GB:7%(SSD全体をCドライブにしている、または単一パーティションで構成ミスの可能性)

- 238GB:6.3%(一般的な起動用SSDの容量)

- 466〜465GB:合計8.7%(ミドルクラスのSSD/HDDのシステムパーティション)

- 1864GB:5%(大容量のシステムパーティション、多くはHDD)

👉 解釈:

- 多くのユーザーは、240GBや500GBのSSDにOSをインストールしており、これは一般的な構成です。

- 930GB以上のシステムパーティションは、大容量SSDをOSやアプリ専用に使用しているユーザー(ゲーマーやクリエイターなど)を示している可能性があります。

- 一方、小容量の起動パーティションは、古い機種や低価格帯システムでよく見られる傾向です。

総合的なインサイト(分析結果)

SSDユーザー:

- 一般的なアップグレード傾向は、240GB/500GB から 1TB以上のSSDへ移行しており、ゲームやメディアなどによるストレージ需要の増加を反映しています。

- 多くのユーザーがデータをUSBへ移しており、クラウドではなく物理的なバックアップを重視する傾向が見られます。

HDDユーザー:

- 1TB以上の大容量HDDは依然として一般的ですが、移行の傾向は徐々にSSDへとシフトしています。

- HDDからUSBへの移行が多く見られ、これは古くなったドライブからのデータ救出(データサルベージ)を示唆しています。

容量に基づく利用傾向:

- 500GB未満の小容量SSDは、アップグレード対象となるケースが多いです。

- 1〜2TBの大容量HDDは、SSD移行よりも、USBへのバックアップ(引退前のデータ保存)として使用される傾向にあります。

- SSDからHDDへの移行は稀ですが、格安で大容量ストレージを確保したいユーザーに見られます。

2.各バージョンのWindows間におけるシステム移行状況

EaseUS が12,000台以上のWindows PCを分析した結果、システム移行の頻度は使用中のWindowsバージョンと密接に関係していることが明らかになりました。本セクションでは、その関係性について詳しく説明します。

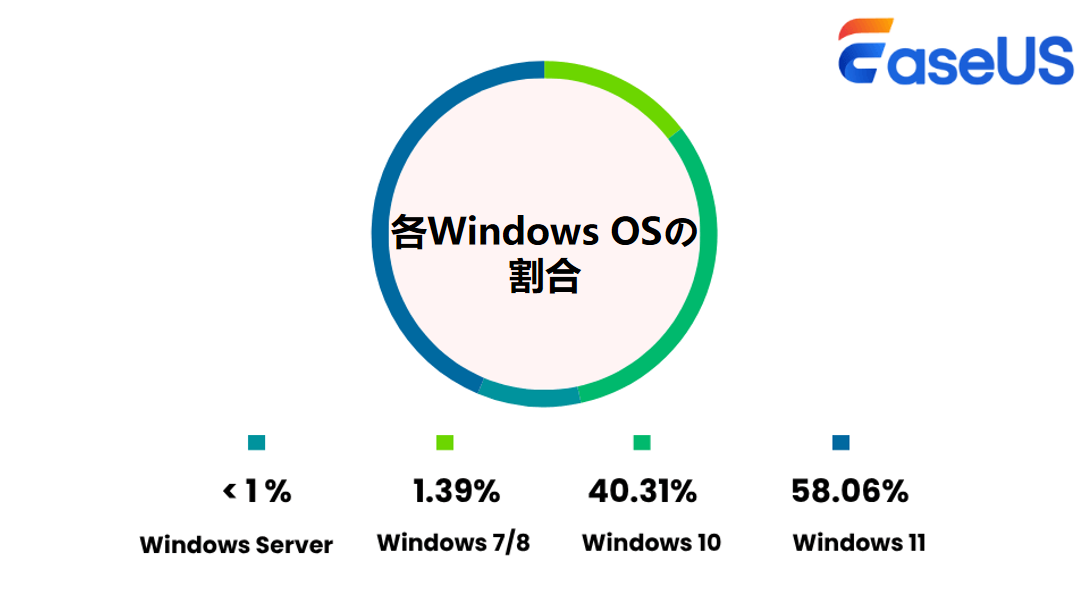

2.1 各Windows OSの割合

EaseUS が12,300台以上のPCから収集したデータによると、Windows 11とWindows 10は全体の98.37%を占め、現在主流のOSであることがわかります。

一方、Windows 7およびWindows 8の合計シェアはわずか1.39%にとどまり、公式サポート終了後、徐々に利用が減少している状況が見て取れます。

また、Windows Serverエディションは全体の0.41%を占めるにすぎず、一般ユーザーではなく主に企業や専門用途に限られて使われていることが示されています。

全体として、このデータは、最新のWindowsプラットフォームがほぼ普及し尽くしており、旧バージョンのシステムはごくわずかしか残っていないことを示しています。

Windows 10と11が移行の主流です。このデータ、あなたの周りにもぜひ共有してください!

2.2 Windows ServerとWindows デスクトップエディションの比較

EaseUS が収集した12,300台以上のPCデータから、Windows Serverとデスクトップ版Windowsの採用状況には明確な違いが浮き彫りになりました。全体のうち、Windows Serverを使用しているシステムはわずか47台で、全体のごく一部に過ぎません。

一方で、約12,000台のPCがWindows 10またはWindows 11といったデスクトップ版Windowsを使用しており、個人・法人を問わず広く普及していることがわかります。

この分布から、Windows Serverは主に企業用途やインフラ関連に特化した限定的な存在であるのに対し、デスクトップ版Windowsは一般ユーザー層においてほぼ標準となっていることが示されています。

Windows Serverのデータ上での存在感が小さいのは、その用途が限定されているためですが、同時に、デスクトップOSへの圧倒的な依存度は、日常的なPC利用やデータ移行において、いかにデスクトップ環境が重要であるかを物語っています。

2.3 WindowsオペレーティングシステムとOS移行に関するインサイト

EaseUSのデータ(12,300台以上のPCを分析)によると、Windows OSの利用状況と移行傾向には明確なパターンが見られます。

| Windows OS | 分析対象PCのシェア | 移行の活発度 | ユーザーの関心・優先事項 |

|---|---|---|---|

| Windows 11 | 58.06% |

高い 最も移行回数が多い |

目的はスピード向上、効率化、ハードウェアのアップグレード(HDD→SSD、SSD→より高速なSSDなど) |

| Windows 10 | 40.31% |

高い 移行回数が多い |

パフォーマンス改善、互換性向上、最新機能の活用が主な理由 |

| Windows 7/8 | 1.39% |

低い 移行は限定的 |

主に旧システムからの置き換えや互換性向上が目的 |

| Windows Server | <1% | 非常に少ない | 安定性、データ整合性、企業向けの高信頼性が重視されており、基本的に移行は最小限 |

全体的な結果から、OS移行の主な原動力はWindows 10および11の広範な普及にあることがわかります。これにより、ユーザーが重視しているのは「速度」「効率」「互換性」であると考えられます。一方で、旧バージョンのOSやサーバー系のシステムは利用数が少なく、用途も限定的であるため、移行への影響はごくわずかとなっています。

3.ユーザーが好むソースディスクおよびターゲットディスクのメーカー

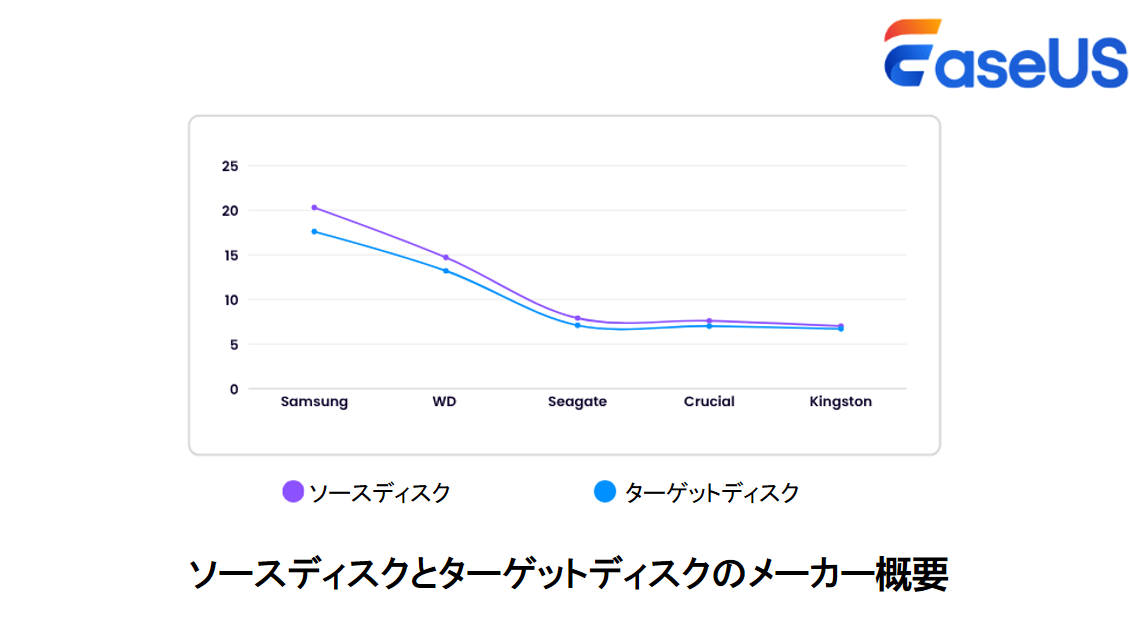

このセクションでは、システム移行におけるソースディスクおよびターゲットディスクのメーカーに対するユーザーの選好を、ユーザー比率などのデータを交えて紹介します。

3.1 ソースディスクとターゲットディスクにおけるメーカーの統計

EaseUSの分析によると、システム移行時に使用されるソースディスクとターゲットディスクで人気のメーカーに以下の傾向が見られます。

ソースディスク(移行元)のメーカー構成:最も多いのはSamsungで20.3%、次いでWD(Western Digital)が14.7%、Seagateが7.9%、Crucialが7.6%、Kingstonが7.0%となっています。これにより、現在のシステムでメインのストレージとして使用されているのはSamsungおよびWDであることが分かります。

ターゲットディスク(移行先)のメーカー構成:こちらもSamsungが17.6%でトップを維持しており、続いてWD(13.2%)、Kingston(7.1%)、Seagate(7.0%)、Crucial(6.7%)となっています。このデータから、多くのユーザーがドライブのアップグレードや交換の際に、信頼性のある主要メーカーを継続的に選んでいる傾向が見て取れます。

SamsungとWDは、ソースディスク(移行元)・ターゲットディスク(移行先)の両方でトップを占めており、その広範な利用状況がうかがえます。一方で、Kingston、Seagate、Crucialといったブランドも安定して人気のある選択肢として支持されています。ソースとターゲットのブランドに大きな差がないことから、データ移行の際にユーザーが信頼性の高い定番ブランドを重視していることがわかります。

以下のボタンをクリックすれば、このデータに基づいたレポートをSNSで共有できます。

3.2 システム移行におけるユーザー使用ディスクブランドの傾向

ユーザーによるシステム移行時に使われた数百種類のソースディスクおよびターゲットディスクのブランドを分析した結果、主に「HDDからSSD」および「SSDからSSD」への移行が主流であり、ブランドの組み合わせにも一定の傾向が見られました。

HDDからSSDへの移行

- ソースディスク:Seagate、WD、東芝(HDD大手メーカー)

- ターゲットディスク:Samsung、Crucial、Kingston、WD(人気のSSDメーカー)

- 代表的な組み合わせ:Seagate → Samsung、WDのHDD → CrucialのSSD、東芝 → KingstonのSSD

SSDからSSDへの移行

- ソースディスク:Samsung、WD、Crucial、Kingston

- ターゲットディスク:ほぼ同じブランドが中心で、中でもSamsungが最多

- 代表的な組み合わせ:Samsung → Samsung、WDのSSD → Samsung、Crucial → WD、Kingston → Samsung

このようなメーカー組み合わせのマトリクスにより、たとえば「WDのHDDからSamsungのSSDへ」など異なるブランドへの移行だけでなく、「SamsungのSSDから別のSamsungのSSDへ」など同一ブランド内でのアップグレード傾向も把握できます。

3.3 ユーザーのディスク選定に関する分析

EaseUSのデータセットからは、ブランドの選択と「転送速度」「安定性」「信頼性」に対するユーザーの期待との間に明確な関係があることがわかります。

- SamsungとWDは、ソースディスク・ターゲットディスクの両方で圧倒的なシェアを誇っており、それだけユーザーからの信頼も厚いことを示しています。

- ユーザーの多くは、より高速かつ信頼性の高いSSDへの移行を進めており、一方でSeagateなどHDDは主に移行元として使用されています。

- CrucialやKingstonといったコストパフォーマンス重視のブランドも、HDDからSSDへ移行する予算重視のユーザー層に根強い支持があります。

- ブランド選択は、単なる性能だけでなく、「信頼性」「安定性」「長期的な安心感」といった要素も大きく影響しています。

| メーカー | 傾向/市場での位置付け | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| Samsung |

|

|

|

| WD |

|

|

|

| Seagate |

|

|

|

| Crucial |

|

|

|

| Kingston |

|

|

|

4.移行速度の違い:原因と考察

OSやデータの移行において、「移行速度」はユーザー体験を左右する非常に重要な要素です。当社が収集したデータからは、移行ルート(移行元と移行先の組み合わせ)によって、速度に大きな違いがあることがわかりました。

4.1 移行速度分布の特徴

私たちは13万2,000件のユーザーによる操作データを分析し、システム移行の速度分布に関する詳細な結果を得ました。その結果、移行元と移行先の組み合わせによって、移行速度に大きなバラつきがあることが明らかになりました。

特に、平均移行速度は移行の方向によって大きく異なります。

| 移行方向 | 平均速度 (MB/s) | 中央値(MB/s) | 300MB/s超の割合 |

|---|---|---|---|

| HDD → SSD | 157.57 | 90.49 | 10.2% |

| SSD → HDD | 171.85 | 131.42 | 12.1% |

| SSD → SSD | 356.33 | 250.19 | 40.4% |

| HDD → HDD | 299.98 | 135.48 | 31.4% |

| SSD → USB | 140.68 | 95.03 | 11.1% |

| HDD → USB | 104.27 | 59.76 | 7.7% |

| USB → HDD | 104.54 | 58.01 | 0% |

| USB → SSD | 101.76 | 63.77 | 1.3% |

| USB → USB | 54.14 | 29.74 | 0% |

主な観察結果:

- SSD → SSD:最も高い平均速度(356.33 MB/s)を記録しており、40%以上のケースで300MB/sを超える優れたパフォーマンスを示しています。

- HDD → SSD、および SSD → HDD:中程度の速度帯に分類されますが、速度にはばらつきが見られ、300MB/sを超えるケースは約10%程度と限定的です。

- USB経由の移行:一貫して低速傾向を示しており、USB間の移行のうち67.5%が50MB/s未満という結果になっています。

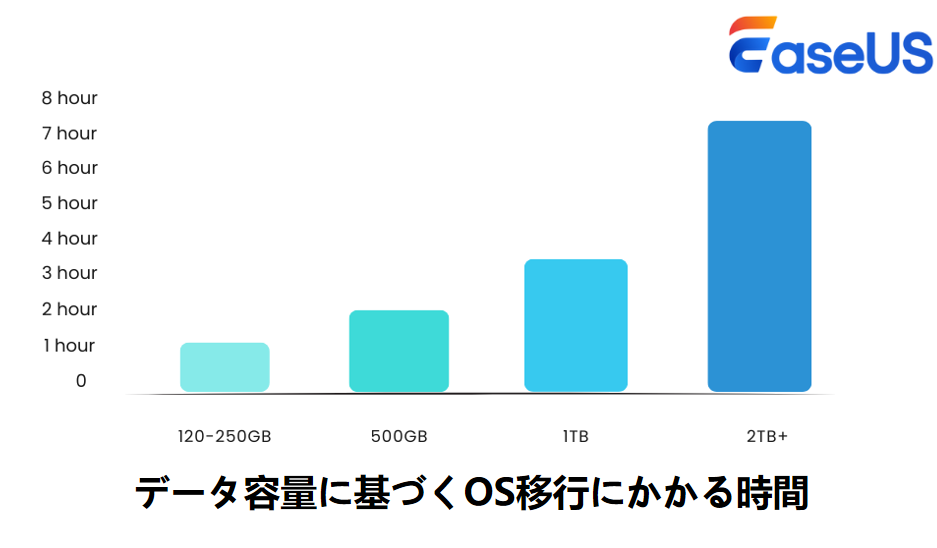

さらに、移行にかかる時間についてはRedditなどの海外フォーラムでも多くの議論があり、データ容量による違いが顕著であることが分かります。

- 120~250GB程度の比較的小さなシステム:通常は約1時間以内で移行完了するケースが多いです。

- 500GB規模の移行:移行時間は1〜2時間程度が目安です。

- 1TBの場合:移行完了まで2〜3時間ほどかかる傾向にあります。

- 企業用や2TB以上の大容量システムになると:エラーによる再試行なども含め、4〜8時間以上かかることもあります。

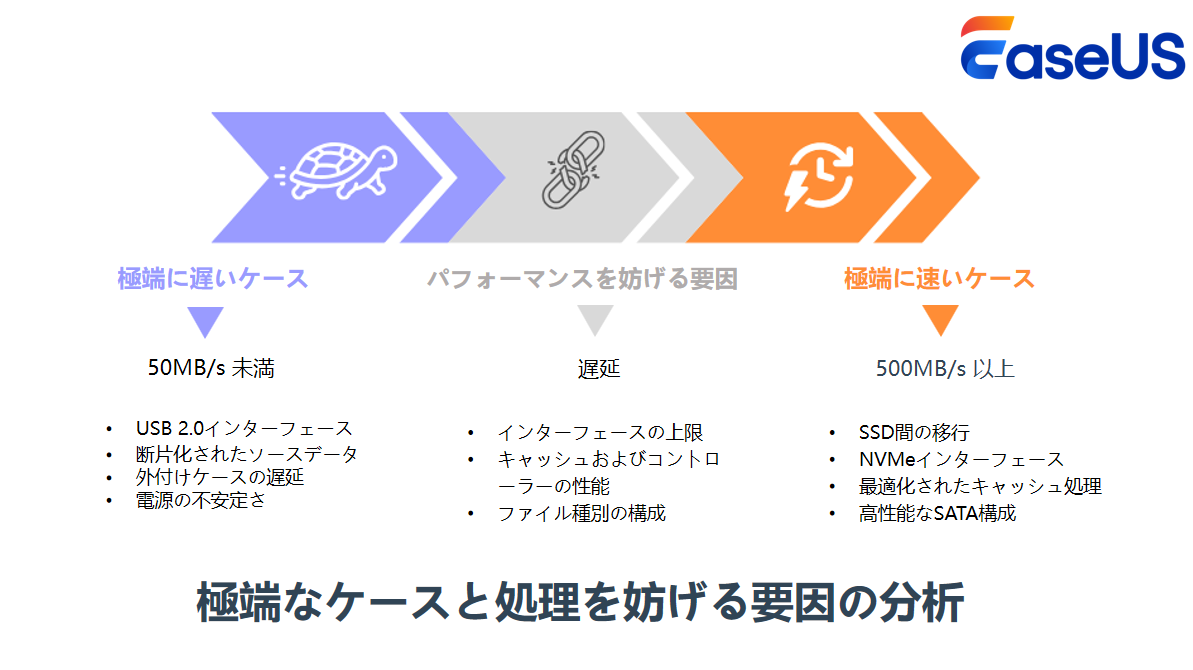

4.2 極端なケースと処理を妨げる要因の分析

システム移行においては、極端に遅い、または異常に速いケースがたびたび確認されています。

- 極端に遅いケース(50MB/s未満):主にUSB経由の移行で見られており(0〜50MB/sの記録が9件)、一部のHDDからの移行でも確認されています(31件)。主な原因は、USB 2.0インターフェースの使用、ソースディスクの断片化、またはディスクの劣化。さらに、電源の不安定さや外付けケース(エンクロージャー)による遅延も、USB転送の速度を低下させる要因です。

- 極端に速いケース(500MB/s以上):主にSSD間の移行で見られ(500〜1000MB/sの記録が37件)、NVMeインターフェースや高速キャッシュ機能による高性能化が理由です。なお、HDDでも500MB/s以上の記録が17件あり、これは極めて高性能なSATA構成による稀なケースと考えられます。

- パフォーマンスを妨げる要因:外付けUSBケースを使用すると、待機時間が発生し、転送速度が最大で50%低下することがあります。さらに、500GB以上の大容量ファイルを転送する際にはキャッシュに負荷がかかり、その影響で全ての記録媒体において実効速度が20~30%ほど低下します。また、他のシステムプロセスが同時に動作している場合は、追加で10~15%程度転送速度が落ちる傾向があります。

このように、移行速度に大きく影響する要因は、使用インターフェースやファイルサイズ、システム負荷など多岐にわたります。

移行時の主な障害要因:

- インターフェースの制限:USB 2.0や低品質な外付けケースは、大きな速度低下の原因となります。一方で、NVMeやSATA IIIといった高速インターフェースを使用すれば、移行速度は大幅に向上します。

- キャッシュ性能:移行先のSSDに搭載されているキャッシュやコントローラの性能によって、転送スピードが左右されます。

- ファイル構成:OSのみの移行は、OSと動画・音楽・画像などの大容量データが混在する場合に比べて、短時間で完了します。

4.3 ユーザー体験への影響

システム移行中のスピードは、ユーザーの満足度に大きな影響を与えます。ユーザーは転送速度が何MB/sかを正確に把握していなくても、「待ち時間」や「処理の信頼性」といった体感を通じてその影響を強く感じます。13万2,000件の移行データによると、特に転送速度が100MB/sを下回るようなケースでは、多くのユーザーがストレスを感じていることが分かりました。中でもUSBを使用した移行では問題が顕著で、USBからUSBへの転送の約67.5%が50MB/s未満となっており、移行完了までに数時間かかることもあります。

待機時間が長くなると、「本当に成功するのか?」という不安が増し、心理的に大きな負担となります。例えば500GBの移行は通常1〜2時間、1TB以上の場合は2〜3時間ほどかかることが多いです。転送速度が低下すると、ユーザーは「フリーズしたのではないか」と疑ってしまうことがあります。また、移行失敗率は全体の24%と高く、失敗すると作業時間が無駄になるだけでなく、データ消失のリスクも伴うため、ユーザーの不満はさらに増す傾向にあります。

5.システム移行の失敗に関する分析

システム(OS)移行の失敗は、ユーザー満足度を大きく損なう重大な障害要因です。本セクションでは、ユーザーの移行ログをもとに、22,000件以上の事例を分析し、失敗の傾向やパターンを明らかにします。

同じような移行の悩みを抱えている人もいるかもしれません。このOS移行の事例分析レポートを、ぜひ周囲と共有して役立ててください。

5.1 成功・失敗・キャンセルの割合

ユーザーからの集計データやコミュニティでの意見交換によると、システム移行の結果には大きなばらつきがあります。EaseUSでは、22,363件の実際のユーザー事例を収集し、システム移行の「成功」「失敗」「キャンセル」に関するデータを以下のようにまとめました。

| 件数 | 割合 | 主な傾向・ポイント | |

|---|---|---|---|

| 成功 | 14,647 | 65.5% | SSDからSSD、またはHDDからSSDへの移行は、性能向上とツールの標準化により、約75%と高い成功率を記録。 |

| 失敗 | 5364 | 24% | 主な原因は、読み書きセクターのエラーや、BCDファイルの読み取り・書き込み時の例外処理。 |

| ユーザーによるキャンセル | 2,352 | 10.5% | 予防的または途中での中断によるキャンセルが多く、リスクへの懸念や、ツールの使いにくさが理由となるケースも見られる。 |

以下のようなケースでは、失敗率が特に高くなる傾向があります:

- HDDからSSDへの移行、とくに古くなったHDDで不良セクターが多い場合。

- USBを介した作業フロー(例:外付けSSDにクローンを作成してから内部に再インストールする方法)。このようなケースでは、接続の不安定さや速度の制限が原因で、途中で中断されることがあります。

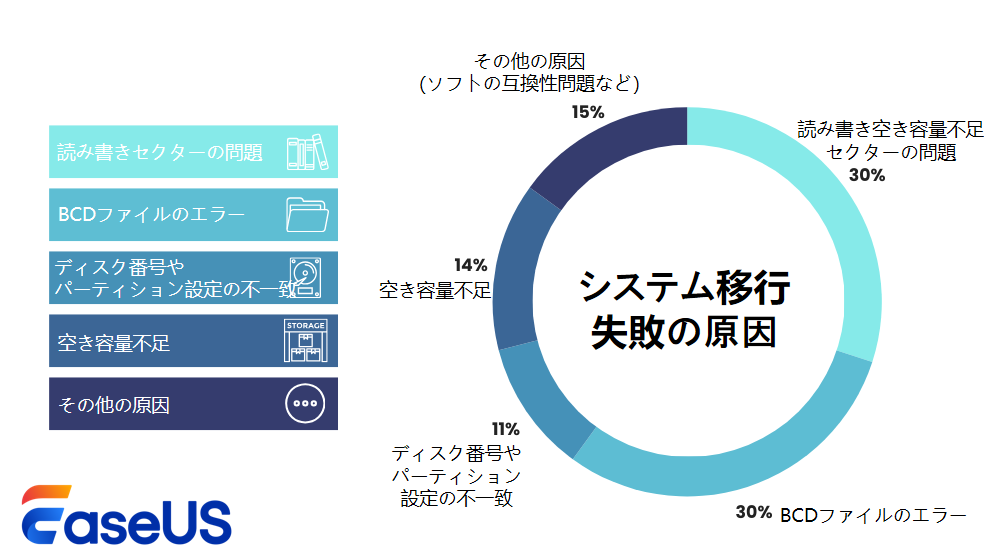

5.2 移行失敗の原因

システム移行の失敗は、主に技術的な要因によるものです。今回のデータでは、エラーの原因を「ハードウェア」「ソフトウェア」「操作上の問題」の3つに分類しており、上位の原因だけで全体の70%以上を占めています。

- セクターの読み書きエラー(全体の30%):ディスクのセクターが破損していたりアクセスできなくなったりすることで、データの読み取り・書き込みに失敗するケースです。

- BCDファイルの例外エラー(30%):OS起動時に必要なBCDファイルの処理でエラーが発生し、システムの正常な起動が妨げられるケースです。

- ディスク番号やパーティション構成の不一致(11%):ディスクの番号設定やパーティションの構成に問題があると、システムが正しい保存先を認識できず、移行に失敗することがあります。

- 空き容量不足(14%):移行先のディスクに十分な容量がない場合、必要なシステムファイルが保存できず転送が途中で止まってしまいます。

- その他(15%):ソフトウェア間の互換性の問題、設定ミス、または途中での予期しない中断などが該当します。

このように、システム移行の失敗にはさまざまな背景がありますが、多くは事前の準備や確認によって回避できる可能性があります。

5.3 技術的な要因分析と対策の考察

システム移行の失敗は、主にハードウェア、ソフトウェア、そして設定ミスといった要因に起因しています。これらの失敗を技術的な視点から分析すると、以下のようなポイントに分類することができます。

| 失敗の原因 | 技術的原因 | 対策のヒント |

|---|---|---|

| ハードウェアの不一致 | Windows 11 の TPM 2.0 やセキュアブート要件、または劣化したHDDセクターが原因で、起動不能やデータ破損が発生することがあります。 | 移行前にディスクの健康状態をチェック(S.M.A.R.T.診断など)し、BIOSの互換性を確認してハードウェアの適合性を確保しましょう。 |

| ツールの制限 | 一部メーカー製の専用ツール(例:Samsung Data Migration)は、複雑なマルチパーティション構成やデュアルブート環境では正常に動作しないことがあります。 | より高い互換性とエラー処理機能を備えた「EaseUS Partition Master」などのサードパーティ製ツールの使用を検討しましょう。 |

| 環境的リスク | USB接続の外付けケースや電源の不安定さにより、転送の途中中断や起動レコードの破損が起こる場合があります。 | 可能であればSATAやNVMeを直接接続し、電源も安定した環境で作業を行うようにしましょう。 |

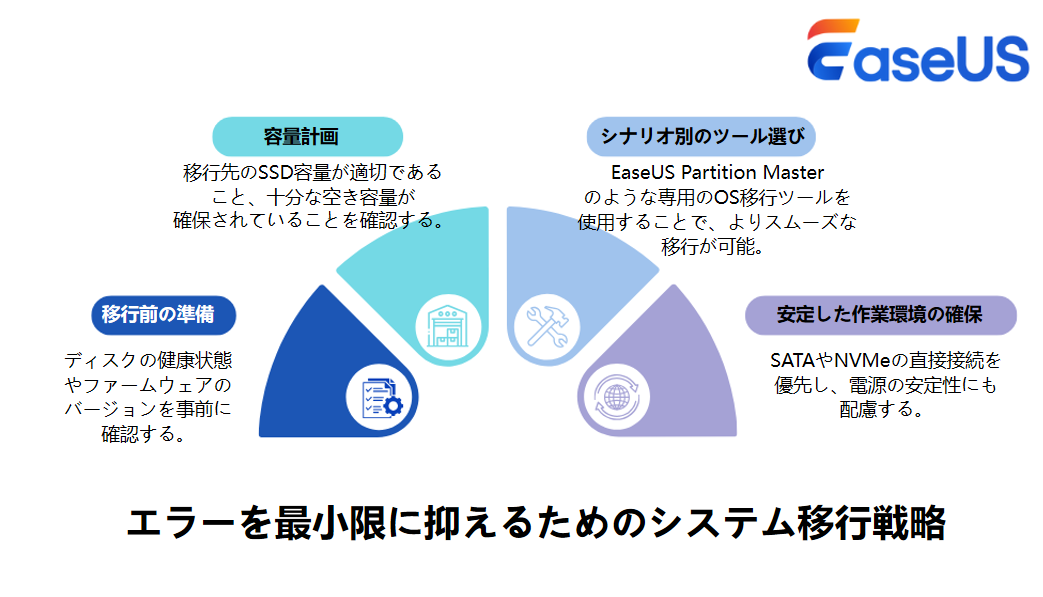

システム移行の成功率を高めるには、事前準備が重要です。以下の点に注意しましょう:

- 移行前の確認作業(ディスクの健康状態チェック、ファームウェアやBIOSの互換性確認)

- 容量と接続方式の計画(移行先SSDの容量・インターフェースが適切か)

- 用途に合ったツール選び(複雑な環境では高機能なツールを使用)

- 安定した作業環境の確保(不安定なUSB環境や低品質アダプタは避ける)

これらを徹底することで、移行の信頼性と効率を大きく高めることができます。

6.コミュニティの声:Redditユーザーが語るOS移行体験

数値データだけでは見えない、Reddit上のリアルなユーザーの声からは、システム移行中に感じる悩みや傾向、利用者の習慣・好みなどが明らかになります。

6.1 OS移行におけるユーザーの悩みポイント

複数のユーザーディスカッションを分析した結果、以下のような主要なテーマが浮かび上がりました。

移行の失敗や異常動作

多くの投稿では、「移行が途中で止まる(例:r/computerhelp)」、「転送速度が極端に遅い(例:r/buildapc)」、「移行先ディスクが認識されない(例:r/techsupport)」といった問題が取り上げられています。

ユーザーの不満として特に目立ったのは、移行先ディスクの空き容量不足、不安定なUSB接続、ファイルシステムのエラーなどです。こうした問題に関しては、長文のスレッドで対処法を求め合ったり、体験談を共有したりするやり取りが多く見られました。

ブランドと速度パフォーマンスの比較

ユーザーは、異なるストレージブランド同士の移行スピードを積極的に比較しています。例えば、SSDからSSDへの移行は一般的に高評価ですが、HDDからSSDへの移行やUSB経由でのデータ転送では、ブランドごとの性能差やインターフェースの制約が目立ち、使用感にも大きな違いが出ていることが指摘されています。

セキュリティと互換性への不安

多くのユーザーは、システム移行の前にデータのバックアップを取る重要性を強調しており(例:r/techsupport)、また、移行ツールが最新のWindows(例:Windows 11)ときちんと互換性があるかどうかにも懸念を示しています(例:r/linuxtechtips)。このように、セキュリティと互換性は、今やユーザーの最大の関心事となっています。

6.2 Redditユーザーのリアルな声

ここでは、Reddit上で高評価を得たコメントの一部をご紹介します。これらの意見は、実際のユーザー視点を反映したものであり、生のフィードバックとして移行体験への理解を深める手がかりとなります。

「先週OSのクローンを試したんだけど、途中でフリーズした。正直言って、移行ツールをトラブルシュートするより、最初からWindowsをクリーンインストールしたほうが早かったよ。」

「痛い目を見て学んだのは、ターゲットのSSDに十分な空き容量があるかを事前に確認すること。最初の移行は失敗して、理由はOSのパーティションサイズが思っていたよりずっと大きくなっていたことだった。」

「ブランドがここまで差を生むとは思わなかった。CrucialのSSDはすごく速くクローンできたのに、同じ環境でWDのドライブを使ったら何時間もかかった。同じケーブル、同じツールだったのに。」

「バックアップは絶対に取るべき。マジで。移行ソフトは完璧じゃないし、自分はWindows 11で移行中にクラッシュして、ファイルを失いかけた。」

「一部の無料ツールは、まだWindows 11に完全対応していないものもあるね。セキュアブート関連のエラーがどうしても解消できなくて、結局有料版を使うことになったよ。」

Redditユーザーからのフィードバックは、私たちの収集したデータの傾向と非常によく一致しています。たとえば、「SSDからSSDへの移行」は最も信頼性が高い手段である一方で、「USBを介した転送」は失敗や速度低下を引き起こしやすいことが分かっています。

さらに、ユーザーがデータの安全性について抱える不安からも分かるように、システム移行は単なる技術的な課題にとどまらず、「信頼性」と「リスク管理」といった感情的・心理的要素も大きく関係していることがうかがえます。

今後の移行ツールやストレージ機器のメーカーは、失敗率を下げるために「自動エラーチェック機能」や「移行前のヘルスチェック」をより重視すべきです。同時に、「ワンクリックで簡単にバックアップできる機能」を提供することで、ユーザーの不安を軽減できるでしょう。

こうした取り組みは、単に移行の利便性を高めるだけでなく、ブランドへの信頼感の向上にもつながります。このレポートをぜひ共有して、より多くの人に知ってもらいましょう。

7.システム移行に関する主要な考察とおすすめの対策

EaseUS が2025年に実施した調査では、合計13万2,000件にのぼるWindowsシステム移行のデータが分析されました。このセクションでは、その中から特に注目すべき傾向をピックアップし、システム移行をより成功しやすく、効率的に行うための具体的なアドバイスをご紹介します。

7.1 主要な考察ポイント

このセクションでは、Windowsシステム移行に関するデータ分析から得られた主要な発見をまとめています。移行の方向性、OSの利用状況、ブランドの選好、速度の違い、失敗率などの傾向に基づき、ユーザーが直面している課題や改善のヒントを明らかにします。

- SSDからSSDへの移行が最も優秀:SSD同士での移行は、圧倒的にスピードが速く、安定性も高い手段として際立っています。平均転送速度は356.33MB/s、全体の約40%以上が300MB/sを超える結果となっており、最新のSSD技術の高い性能を反映しています。

- USB経由の移行は苦戦傾向:USBを介した移行は最も脆弱で、失敗率が高く、速度にも大きな制限があることが分かりました。多くのケースで平均速度が150MB/sを下回っており、インターフェースの制限や接続の不安定さが主な原因となっています。

- Windows 11の普及がストレージ需要を刺激:Windows 11の導入拡大により、システム移行の動きが加速しています。ユーザーのうち40.3%がすでにWindows 11を使用しており、それに伴ってより大容量のシステムディスクが求められるようになっています。現在は、500GB〜1TBクラスのディスクが主流になりつつあり、アプリやデータの保存領域を重視する傾向が強まっています。

総じて見れば、ユーザーの関心は「より高性能で効率的なストレージ環境」へと移行しており、多くの移行は性能向上を目的としています。その一方で、「データの安全性」も引き続き重要な課題として残されています。

7.2 ユーザー向けおすすめ対策

システム移行における失敗の多くは、読み書きエラー、BCD(ブート構成データ)の不具合、空き容量不足などから発生しています。ここでは、こうした問題に対応するための具体的な対策を紹介します。これらは、Windows 11へのアップグレードやSSDの普及といった最新の傾向にも合った実用的なアドバイスです。

- ディスクチェックは最初に実施:EaseUSのツールを使って、ディスクの健康状態を事前に確認しましょう。Windows 11で必要なTPM 2.0やセキュアブートの設定も確認することで、約30%の失敗リスクを回避できます。

- 容量とバックアップの計画を:移行先のディスクには、使用予定容量だけでなく、20〜30%程度の余裕を持たせておくのが理想です。また、SSDやクラウドにバックアップを取ることで、空き容量不足が原因の14%のエラーを防げます。

- 移行先はSSDを選ぶ:高速かつ安定した移行を実現するには、SSD間の移行が理想です。移行先にはSamsungやWDなど、信頼できるブランドを選びましょう。大事なデータの移行にUSBは避けるのが無難です。

- 信頼性の高いツールを使う:EaseUS Partition Master のような高機能なツールを使えば、複雑な構成でもスムーズな移行が可能になり、11%に及ぶパーティション関連のエラーを防げます。また、電源の安定した環境で作業することで、キャンセル(中断)の10.5%を減らせます。

- 大容量移行時の最適化:大きなファイルを扱うときには、事前にディスクのデフラグ(最適化)を行いましょう。2TB以上のシステム移行では、小規模なクローンテストを先に実施することで、問題を早期に発見できます。

これらの推奨事項は、実際のデータ傾向に基づいており、移行のスピード向上と失敗防止の両面から効果的です。こうした対策をとることで、ユーザーはより効率的で安心なシステム移行を実現できます。

この記事は役に立ちましたか?